認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

| Surveys and Research Projects |

調査・研究事業

こども食堂の広がりは近年の現象のため、その実態・効果・課題についての調査は、まだまだ「これから」というのが実情です。

私たち「むすびえ」は、子ども・こども食堂・支援者をつなぐために、調査研究事業を進めていきます。

むすびえによる調査

むすびえでは、こども食堂の意義や実態を伝え、理解を広げるために調査・研究事業を行っています。調査内容は定期的に実施しているものから、時事的なものなど多岐にわたります。

こども食堂 全国箇所数調査

こども食堂が社会の「あたりまえ」となり、より多くの子どもたちがアクセスできるようになるために、2018年より本調査を開始しました。なお、本調査はこども食堂に対する地域・社会の理解を広げるため、また適切な制度・政策の実現のためにも活用しています。

- 2025.12.11 NEW

【こども食堂全国箇所数調査2025年度版(2025年12月速報値版)】

本調査は、こども食堂が社会の「あたりまえ」となり、より多くの子どもたちがアクセスできるようになるために、2018年より開始しました。 2025度は、ファミリーマートからのご支援(ファミリーマート店頭募金(夢の掛け橋募金)を活用したご寄付)を受け、継続実施することができました。ご支援は、調査を安定的に継続し、こども食堂の現状を社会に広く伝えるために役立てられています。 ※2025年4月17日~6月16日にむすびえが挑戦したクラウドファンディング「1万箇所を超えたこども食堂の「いま」を見える化したい。あなたの力が社会を動かす!」にていただいたご支援は、別途実施した「こども食堂の実態・困りごと調査」「こども食堂に関する認知調査」に活用させていただいております。

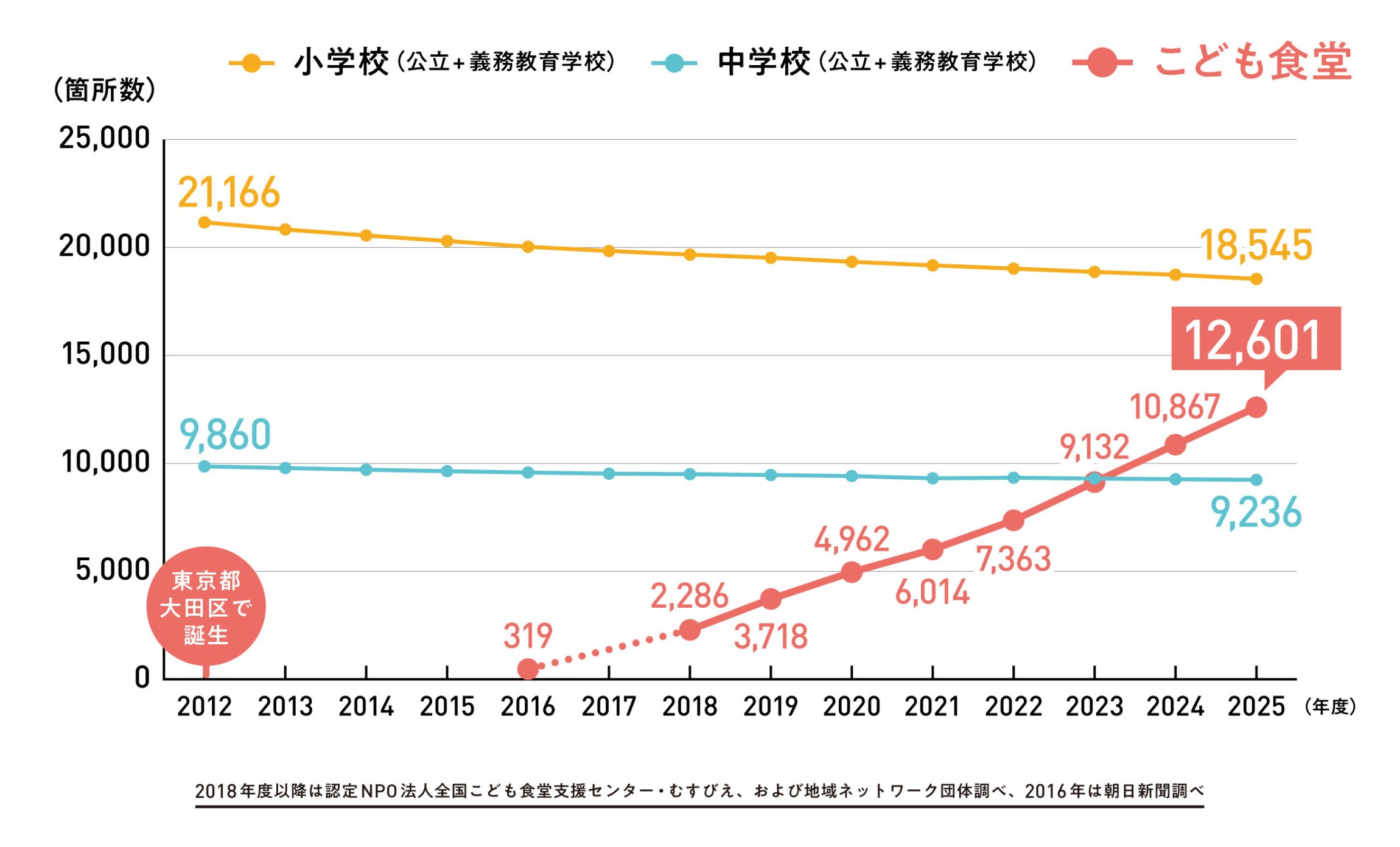

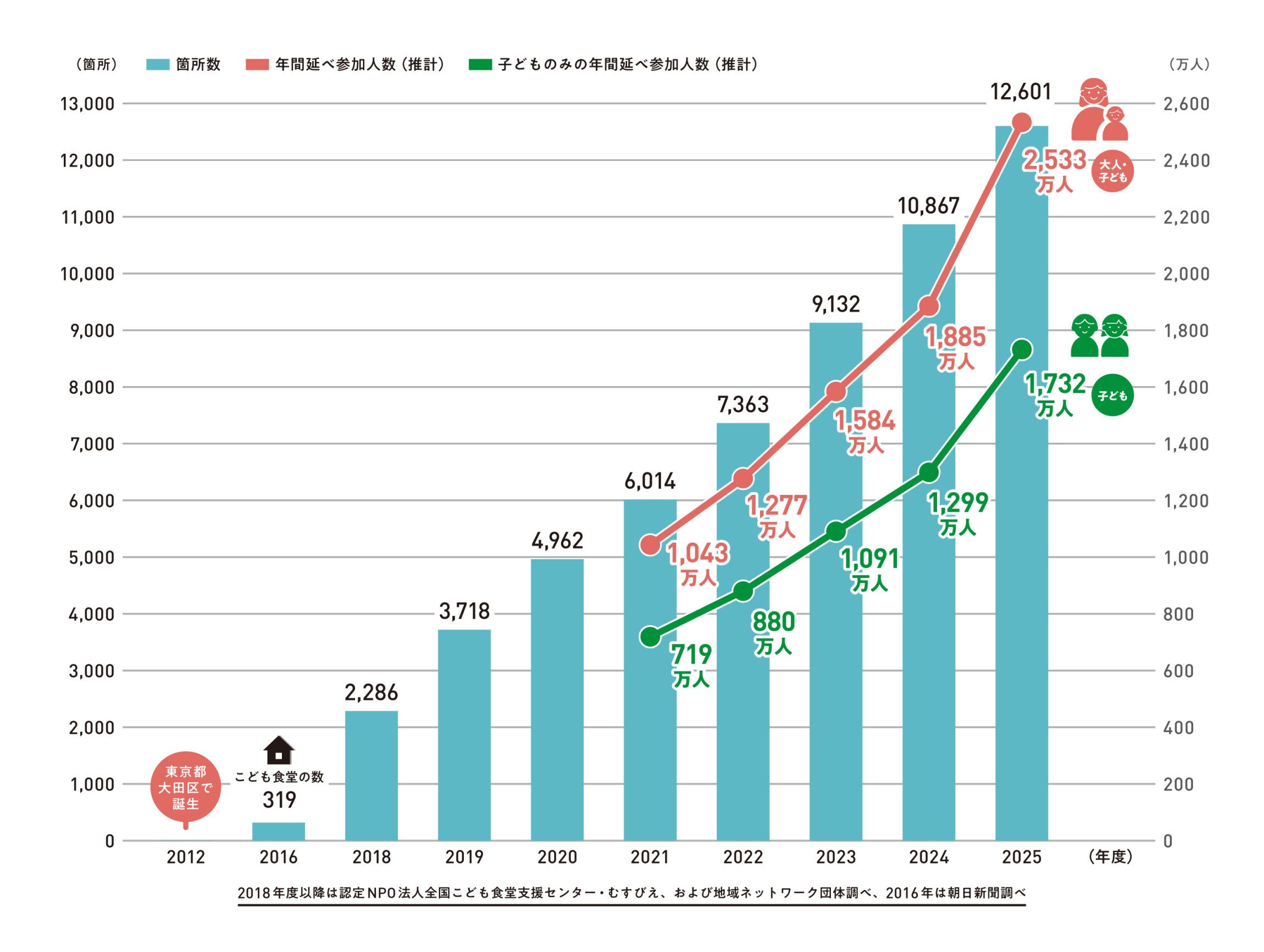

2025年度の調査では、全国のこども食堂が昨年度から1,734カ所増え、「12,601カ所」となり、公立の小学校・義務教育学校を合わせた1万8,545校の7割に近づいています。

【調査資料】

- (資料0)2025年度こども食堂全国調査」総括

- (資料1)こども食堂全国箇所数調査2025結果のポイント

- (資料2)都道府県別箇所数・充足率等一覧

- (資料3)各県からのコメント

- (別表1)都道府県別 回答主体および充足率・人口比内訳

- (別表2)調査指標別 都道府県順位

- (別添)箇所数調査の参考指標の変遷

- 2025.2.07

【こども食堂全国箇所数調査2024年度版(2025年2月確定値版)】

【調査資料】

- (資料0)こども食堂が10,000箇所を超える

- (資料1)こども食堂全国箇所数調査2024結果のポイント

- (資料2)都道府県別箇所数・充足率等一覧

- (資料3)各県からのコメント

- (別表1)都道府県別 回答主体および充足率・人口比内訳

- (別表2)調査指標別 都道府県順位

- (別添)箇所数調査の参考指標の変遷

- 2024.2.22

【こども食堂全国箇所数調査2023年度版(2024年2月確定値版)】

【調査資料】

- (資料0)もっともお伝えしたいこと

- (資料1)こども食堂全国箇所数調査2023結果のポイント

- (資料2)都道府県別箇所数・充足率等一覧

- (資料3)各県からのコメント

- (別表1)都道府県別 回答主体および充足率・人口比内訳

- (別表2)調査指標別 都道府県順位

- 2022.12.15

【こども食堂全国箇所数調査2022年度版(2023年2月確定値版)】

【調査資料】

- (資料0)もっともお伝えしたいこと

- (資料1)こども食堂全国箇所数調査2022結果のポイント

- (資料2)都道府県別箇所数・充足率等一覧

- (資料3)各県からのコメント

- (別表1)都道府県別 回答主体および充足率・人口比内訳

- (別表2)調査指標別 都道府県順位

※2022年12月15日発表の速報値から訂正あり(2023年2月13日)

- 2021.12.22

【こども食堂全国箇所数調査2021年度版(2022年2月確定値版)】

【発表資料(リンク)】

- (資料0)もっともお伝えしたいこと

- (資料1)こども食堂全国箇所数調査2021結果(確定値)のポイント

- (資料2)都道府県別箇所数・充足率一覧

- (資料3)各県コメント

- (別表1)回答主体と内訳(充足率・人口比)

- (別表2)調査指標別 都道府県順位

- ※2021年12月23日発表の速報値から訂正あり(2022年2月10日)

- 2020.12.23

【こども食堂全国箇所数調査2020年度版(2021年2月確定値版)】

【発表資料(リンク)】

- (資料1)こども食堂全国箇所数調査2020結果のポイント

- (資料2)都道府県別箇所数・充足率一覧

- (資料3)コロナ禍の影響に関する各県コメント

- (別表1)都道府県別回答団体・調査対象期間一覧

- (別表2)都道府県別真の充足率内訳と主たる増加市町村

- ※資料1、資料2、別表2は、訂正あり(2021年2月6日)

※資料1、資料2は、訂正あり(2023年12月14日)

- 2019.06.26

【こども食堂全国箇所数調査2019年版】

- 2018.04.03

【こども食堂全国箇所数調査2018年版】

こども食堂実態調査

こども食堂の実態や活動の発展に関する情報をできるだけ正確に把握して地域社会に伝えていくために、全国調査を実施しています。

※2025年度より「こども食堂の現状&困りごとアンケート」とあわせて調査を実施しています。詳しくは【こども食堂の実態・困りごと調査2025】をご覧ください。

- 2024.06.10 NEW

第2回全国こども食堂実態調査

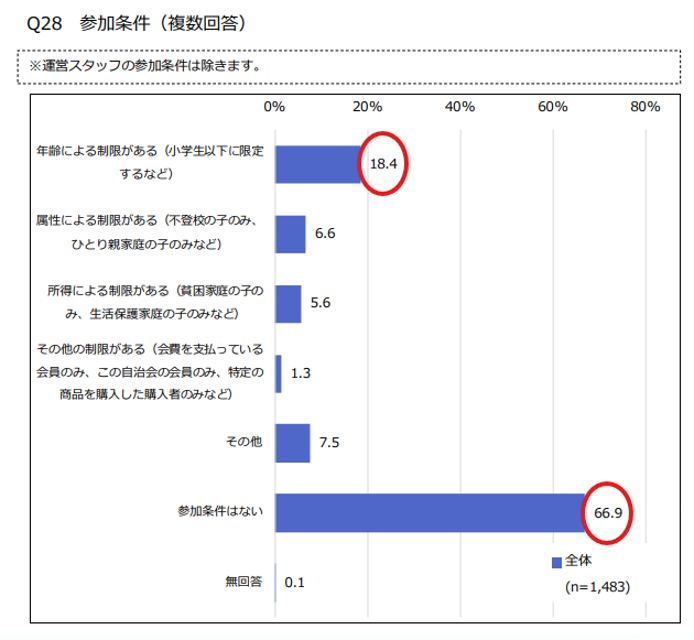

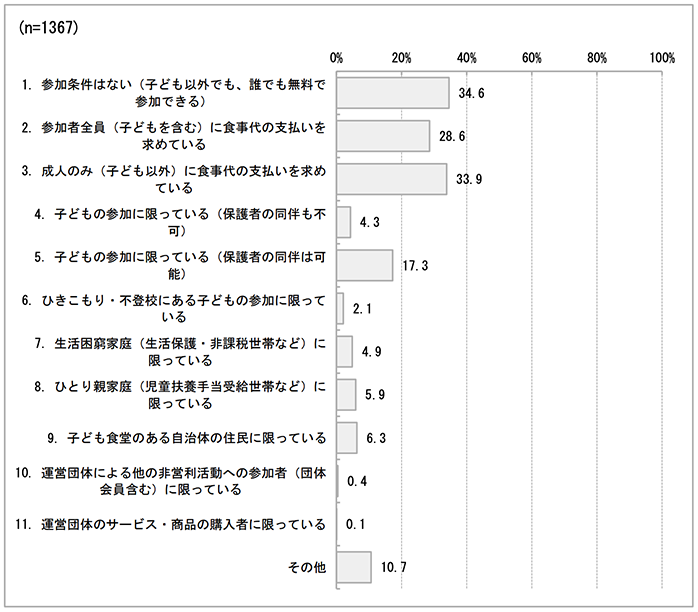

こども食堂の66.9%が「参加条件はない」と回答し、多世代を幅広く受け入れていることがわかりました。「年齢による制限がある(小学生以下に限定するなど)」(18.4%)こども食堂を合わせると85.3%となり、8割以上のこども食堂は属性や所得を参加条件にしていない実態がわかりました。

※「属性による制限がある(不登校の子のみ、ひとり親家庭の子のみなど)」は6.6%、「所得による制限がある(貧困家庭の子のみ、生活保護家庭の子のみなど)」は5.6%

また、こども食堂の主な活動目的として「こどもの食事提供」が約9割、「こどもの居場所づくり」が約8割となり、多くの団体が共通して意識していることがわかりました。また、第1回の調査結果に引き続き「多世代交流」、「地域づくり・まちづくり」が過半数となり、多くのこども食堂の基本的性格になっていることがわかりました。

本調査結果が、こども食堂の実態への理解が広がることへの、また、その取組みがさらに進む一助となることを願っています。

- 2022.03.15

第1回全国こども食堂実態調査

今回の調査結果から、こども食堂の主な目的として「多世代交流」が約6割、「地域づくり・まちづくり」が過半数となり、多世代交流や地域づくり・まちづくりも多くのこども食堂の基本的性格になっていることがわかりました。

【調査資料】

- (資料1)第1回全国こども食堂実態調査結果(確定値)詳細

- (資料2)第1回全国こども食堂実態調査結果(速報値)のポイント

- (資料3)第1回全国こども食堂実態調査結果(速報値)詳細

- (資料3)調査票

【関連情報】

こども食堂の現状&困りごとアンケート

2020年から全国のこども食堂の現状と困りごとを聞き、支援を届けるためのアンケート調査を実施しています。新型コロナウィルスの感染が拡大するなかで、全国のこども食堂の現状と困りごとを聞くアンケート調査を実施しています。調査結果を活用し、困りごと解決のための取り組みや支援等につなげています。

- 2025.12.11 NEW

【こども食堂の実態・困りごと調査2025】

こども食堂の運営での困りごととしては、「運営資金不足」47.2%、「必要な人に支援を届けるための周知・広報」47.2%、「運営スタッフ・ボランティア不足」42.2%、「後継者不足」32.3%、「食材・物品の不足」32.0%、「必要な人に支援を届けるための行政等との連携」30.6%が3割を超えて上位となり、昨年と概ね同様の傾向が見られました。

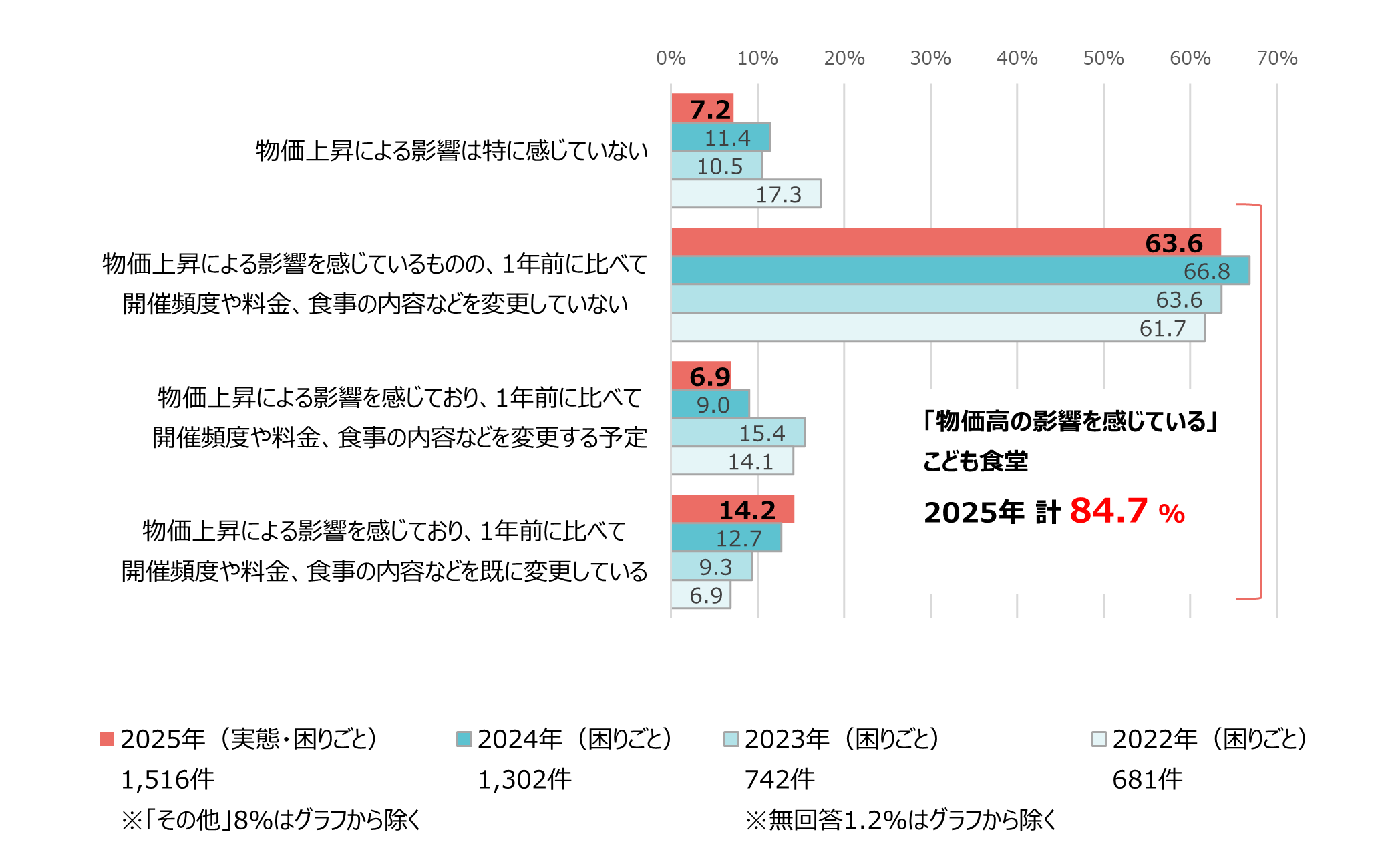

また、この1年で「物価上昇による影響を感じている」こども食堂は84.7%となり、「影響を感じていない」と答えた人の割合は2022年の困りごとアンケ―ト以来、最も低い割合となりました。

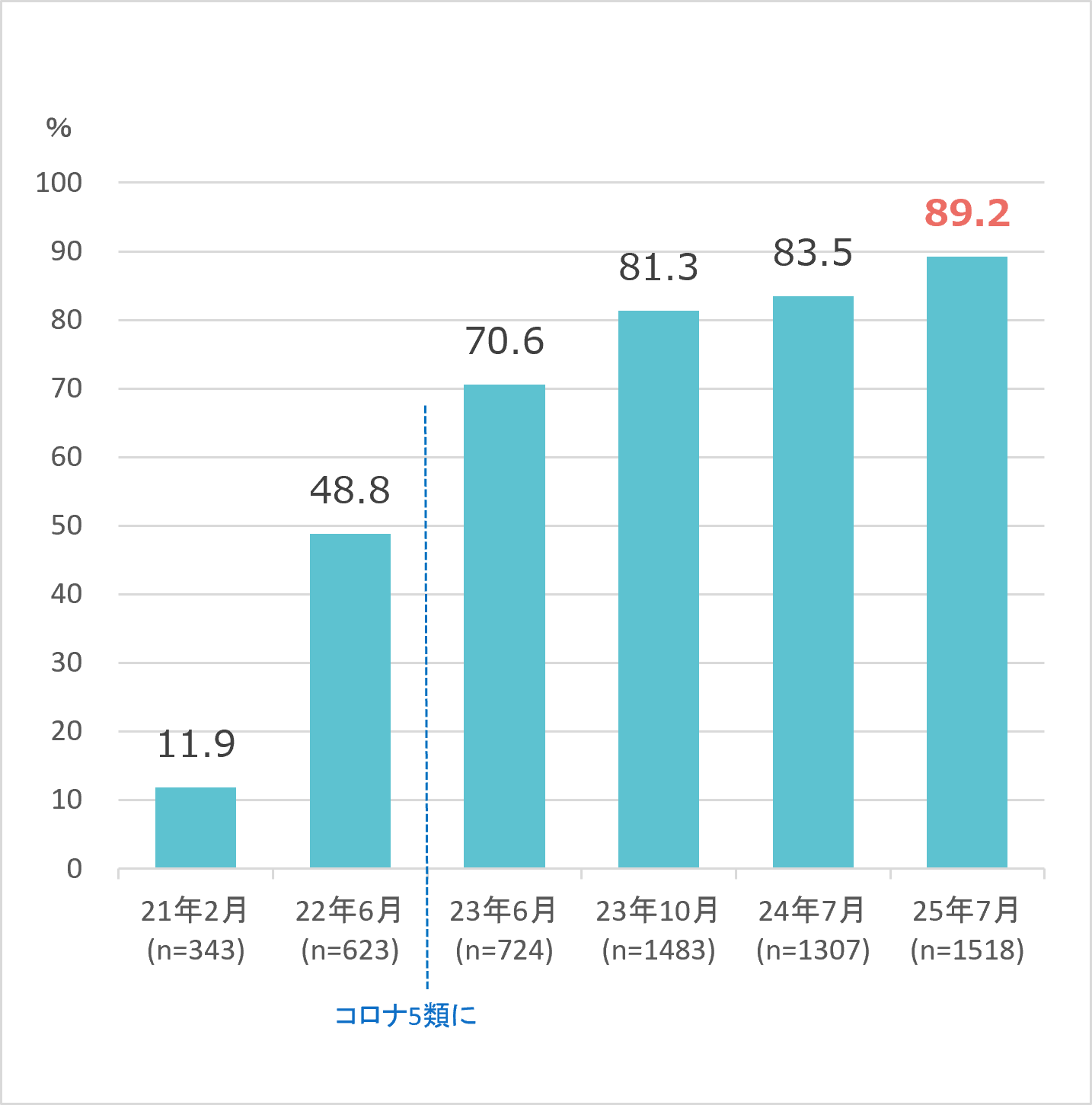

こども食堂の活動形態としては、「会食(参加者が会場に集まって食事をする)」を実施しているこども食堂の割合が89.2%となり、コロナ禍の2021年(11.9%)から着実に増えており、「みんなで食べる」活動が広がっていることが示されました。 グラフ:こども食堂への物価高への影響

グラフ:こども食堂への物価高への影響 グラフ:こども食堂での「会食」実施率の変遷

グラフ:こども食堂での「会食」実施率の変遷【調査資料】

- (資料1)「実態・困りごと調査2025」報告書

- 2024.09.24

第9回こども食堂の現状&困りごとアンケート

今回は困りごととして「運営資金の不足」や「食材の不足」が上位にあがり、食材・物品の寄付として「もらうとうれしいもの」では「米」が80.1%で最も多く、最近の米不足の影響がうかがえる結果となりました。

【調査資料】

- 2023.07.18

第8回こども食堂の現状&困りごとアンケート

新型コロナウイルス感染症が5類に移行したタイミングで実施した今回の調査では、会食形式のこども食堂を開催していると回答した割合が計70.6%となり(複数活動を含む)、「みんなで食べる」形式のこども食堂が増えていることが分かりました。

【調査資料】

- 2022.12.15

第7回こども食堂の現状&困りごとアンケート

【発表資料】

- 2022.07.05

第6回こども食堂の現状&困りごとアンケート

【発表資料】

- 2021.07.16

第5回こども食堂の現状&困りごとアンケート

【発表資料】

- 2021.03.07

第4回こども食堂の現状&困りごとアンケート

【発表資料】

- 2020.10.20

第3回こども食堂の現状&困りごとアンケート

【発表資料】

- 2020.07.13

第2回こども食堂の現状&困りごとアンケート

【発表資料】

- 2020.04.23

第1回こども食堂の現状&困りごとアンケート

【発表資料】

こども食堂に関する認知調査

こども食堂の認知向上の取組を強化していくため、全国のこども食堂の認知状況について把握する実態調査を行っています。

- 2025.12.11 NEW

【こども食堂の認知調査2025】

「こども食堂」の認知率は昨年とほぼ同様の約9割。こども食堂の利用対象については、「誰もが行くところ」と答えた人が4割超で、こども食堂の“ひらかれた場”というイメージの広がりがうかがえました。

- 2024.10.30

2024年度こども食堂に関する認知調査

「こども食堂」の認知率は91.4%と初めて9割を超える結果に。「内容も知っている」と答えた人は49.4%と前年(47.3%)よりも微増したものの、依然として正しい認知の普及啓発の必要性が確認されました。

- 2023.10.30

2023年度こども食堂に関する認知調査

「こども食堂」の認知率は約9割と高い傾向に。一方で、こども食堂の利用対象等、内容も知っている人は5割に届かず、正しい認知の普及啓発の必要性が確認されました。

こども食堂の運営費に関する調査結果

こども食堂の運営は、一般的に、金銭や物品の寄付、ボランティアによる稼働など、地域社会から有形無形の支援によって支えられています。本調査は、そうした金銭的支援、物品による支援、ボランティアによる運営費の全体像を検討するための基礎資料を得ることを目的として実施し、こども食堂の直接費用・間接費用、現金・物資寄付など、開催1回あたりにかかる運営費について明らかにしました。

そのうえで、同時期に実施していた第2回全国こども食堂実態調査の結果を用い年間運営費の推計をし、全国に9,132カ所(2023年時点)あることが確認されているこども食堂が、総額いくらで運営されているのか、その社会に与えている影響について試算を行いました。

その結果、2023年時点で全国に9,132カ所あるこども食堂の〈会食による地域交流活動〉は、総額約73億円で運営されているという推計結果となりました。

- 2024.06.26 NEW

こども食堂の運営費に関する調査結果(2023年9-11月)

【調査資料】

- (資料1)こども食堂の運営費に関する調査結果

こども食堂への参加者の変化を捉える定量調査

こども食堂への参加による子ども・保護者の内面の変化を定量的に(数字で)示すことで、多くの人にこども食堂の多様な価値を伝えることを目標に、調査を実施しました。

- 2024.05.15 NEW

こども食堂への参加者の変化を捉える定量調査2023年度

こども食堂への参加回数が6回以上だったり、参加期間が1年以上だったりすることと、こども食堂への安心感の高さ・他者への信頼感の高さとの間に、統計的に有意な相関関係が見られました。

【調査資料】

- (資料1)最終報告書(概要版・全9ページ)

- (資料2)最終報告書(全88ページ)

こども食堂の参加者·非参加者調査

こども食堂が交流の場であることによって、子どもの貧困対策以外にも多様な価値や効果を生んでいることを、参加·非参加の比較を通じて客観的な数字で示し、社会に理解と活動の輪を広めることを目的として行いました。むすびえとして初めて、全国の小中学生を対象に行ったWEB定量調査です。

- 2025.04.15 NEW

こども食堂の参加者·非参加者調査

こども食堂の多くは月1回程度の開催ですが、たとえ月1回参加しただけであっても、参加者は地域への信頼感や愛着、社交性などが非参加者に比べて高いことが見て取れました。こども食堂の参加者は社会性が高いと考えられ、こども食堂が多様な効果や価値を生んでいる可能性が示唆される結果になりました。また、こども食堂には多様な子どもが参加していることが示され、多くの子どもたちを受け入れる場所になっている可能性が示唆されました。

【調査資料】

こども食堂の価値を見える化

「さくらプロジェクト」報告書

こども食堂の価値を「見える化」するための調査、通称「さくらプロジェクト」を実施しました。

- 2023.10.15 NEW

さくらプロジェクト報告書(2019-2022年度)

こども食堂の多世代交流を実現する「居場所そのもの」が、こどもの貧困対策や孤食対策など、さまざまな価値・機能の源泉となっていることが明らかになりました。

社会福祉施設におけるこども食堂・多世代交流の

取り組み実態調査

介護施設等の福祉施設において行われているこども食堂や多世代交流事業に関し、実態の把握、好事例の収集、課題の抽出、さらにそれら情報を発信することで、福祉施設におけるこども食堂や多世代交流事業を拡大・実施促進し、施設等利用者の健康増進や現場の生産性の向上・福祉に関わる人材の確保に寄与することを目的に、調査を実施しました。

- 2025.02.26 NEW

社会福祉施設におけるこども食堂・多世代交流の取り組み実態調査

こども食堂を実施している施設のうち、「こども食堂の実施が、施設関係者にもプラスの効果を生んでいる」と回答した数は8割を超えました。また、そのうち約8割の施設で、「地域への貢献や地域団体との連携に対する意識が向上」し、約4割の施設で、「業務に誇りを持てるようになった」、「施設関係者同士のコミュニケーションが活性化した」と考えていることがわかりました。

【調査資料】

- (資料1)アンケート調査報告書(全20ページ)

- (資料2)インタビュー調査 レポート(全13ページ)

遺贈寄付に関する実態調査

遺贈寄付に関する実態および寄付の地域内循環(地産地消)の意向について調査することを通して、遺贈寄付の健全な発展と広がりが図られることを目的として実施しています。

- 2023.10.13 NEW

第2回 遺贈寄付に関する実態調査

遺贈寄付の認知は67.4%から70.4%、意向ありは7.6%から10.0%に上昇しました。また、遺贈寄付の意義や価値は「社会の役に立てる」「個人の動かないお金が社会の生きたお金になる」「地域の子どもの役に立てる」「地域や人に恩返しができる」が7割以上となっていました。

- 2021.9.13

第1回 遺贈寄付に関する実態調査

遺贈寄付の認知について、70代は80.8%、全体では67.4%でした。男女差はないものの、年代別に見ると、50代(53.6%)、60代(68.5%)、70代(80.9%)と、年齢が上がるごとに認知が拡大していることがわかりました。

湯浅誠の論文・連載

むすびえの創設者、湯浅誠の「居場所」に関する論文・連載を紹介します。

-

湯浅誠の論文

-

-

(第一期)こどもの居場所づくりと共生社会

1)こどもの幸福、実現に「居場所」必要 社会・地域の発展の重要インフラに - 2)居場所は「交流」「支援」の2 タイプ 目的は人々を支援する地域づくり

- 3)誰かのために居場所はつくれない 可能性を考え、立ち寄れる場を運営

- 4)行政は民間活動への直接介入避け 自助・共助を下支えして活性化へ

- 5)高齢者支援もこども分野と同じ 潤滑油的なコーディネート重要

- 6)居場所の運営に自律的な基盤重要 民間資金と税金の「2階建て」で

-

(第二期)居場所とウェルビーイング

1)「ごきげん」状態や立ち直る力には 自分以外の他者が織り込まれている - 2)福祉に欠落しがちな地域づくりの視点 ラベリングされた場所に人は来にくい

- 3)世界銀行が注目する居場所カフェ

被災時のこども食堂にも同じ役割

- 4)こどもの居場所 づくりの支援 幅広い実態把握と広報が重要

- 5)居場所情報を包括的に 「可視化」 オープンデータ登録も一つの手

- 6)「よい祖先」として振り返られたい そのために できるのは何かを考える

- 7)ウェルビーイングの心理的・社会的側面を踏まえた居場所づくりが重要

- 8)居場所づくりは大きな時代の流れ アップデートが求められる自治体

- 9)令和の課題は「包摂的な多様性」実現

居場所はそのための社会の土台となる

- 10)こども食堂普及に寄与しているのは

首長の表明と中間支援団体への支援

(連載継続中)

-

(第一期)こどもの居場所づくりと共生社会

日経グローカル連載(2023年4月〜)

[参考]他団体による調査・文献

他団体による調査などを紹介します。

-

- 2025.07.15第2巻第1号(2025年):子どもと若者に関する世界会議議事録

From Grassroots to Policy Kodomo-Shokudo (Children’s Cafeterias) Coordinators and the Making of an Inclusive Place for Everyone(草の根から政策へ 子ども食堂コーディネーターと誰もが参加できる場づくり)

- 2023.09.15ふくしと教育 通巻36号

ふくし最前線「社会福祉協議会が子ども食堂を支援し、協働する意義について

- 2019.10.11株式会社インテージホールディングス

「子ども食堂、知っている人が8割に」世代間交流や地域活性化、高齢者の孤立対策への広がりも~

- 2019.10.11 第66巻 日本公衛誌 第9号

小・中学生の保護者を対象とした「子ども食堂に関するインターネット調査

- 2019.03.31 一般社団法人日本老年学的評価研究機構

平成30年度厚生労働省社会福祉推進事業「社会的弱者への付き添い支援等社会的処方の成果の検証および生活困窮家庭の子どもへの支援に関する調査研究」報告書

- 2019.02.27 株式会社インテージホールディングス

子ども食堂の認知等に関する調査

- 2018.06.25 埼玉県ホームページ

「子ども食堂実態調査結果について」

- 農林水産省ホームページ「子供食堂と連携した地域における食育の推進」

子供食堂向けアンケート調査結果、子供食堂ヒアリング調査結果など

- 2025.07.15第2巻第1号(2025年):子どもと若者に関する世界会議議事録

-

[参考]国の通知

- 2023.09.07 厚生労働省通知

こども家庭庁通知「保育所等における子ども食堂等の地域づくりに資する取組の実施等について」

- 2023.03.12 厚生労働省通知

「子ども食堂における衛生管理のポイント」

- 2018.06.28 厚生労働省通知

「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び 子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」

- 2023.09.07 厚生労働省通知

-

[参考]こども食堂に関連する書籍

- 小林じゅうたろう

『だから、子ども食堂』

- 飯沼直樹

『地域で愛される子ども食堂 つくり方・続け方』

- NPO法人 豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

『子ども食堂をつくろう!―― 人がつながる地域の居場所づくり』

- 与野輝・茅野志穂

『現場報告“子ども食堂”これまで、これから』

- 山田和夫 栗林知絵子 山野良一 白井和宏 さいきまこ 眞弓準 横田一 おしどりマコ 古沢広祐 大河原雅子 杉田敦 市民セクター政策機構 ほんの木

『社会運動』421号「深刻化する子どもの貧困 子ども食堂をつくろう!」

- 隈元晴子

『居場所のいない子どもたちへー 「食」と「教育」で支える大学・地域・NPOの挑戦』

- 阿部彩・村山伸子・可知悠子・鳫咲子

『子どもの貧困と食格差:おなかいっぱい食べさせたい』

- CPAO 徳丸ゆき子

『まずは ごはん ささえあう社会への、はじめの一歩』

- 齋藤飛鳥

『子ども食堂かみふうせん』

- 碓井健寛

『ここ、あいてますよ:ディスポニーブルな場を作る』

- 栗沢まり

『15歳、ぬけがら』

- 小山訓久

『親子カフェのつくりかた:成功する「居場所」づくり8つのコツ』

- 小林じゅうたろう