認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

むすびえは2024年10月、全国の小学1年生から中学3年生までの子どもを対象に、こども食堂の参加者・非参加者の調査を実施しました。その結果、参加している子どもは、非参加者に比べて、地域への信頼感が高く、社交性などがある傾向があり、それらは参加頻度が増すほど高まることなどが分かりました。

【背景と目的】

こども食堂は全国で1万箇所を越えるまでに増えましたが、全国どこにでもあり、だれもが気軽に行ける状態にはまだ至っていません。むすびえは全国の全小学校区に少なくとも1箇所以上ある状態を目指しており、さらにこども食堂が増え、充実するように、運営関係者や地域の人々、支援の可能性ある自治体や企業団体などに、こども食堂の多様な価値や実態を伝えることを目指して調査研究に取り組んでいます。

むすびえの「全国こども食堂実態調査」によれば、こども食堂の7割が参加に条件を付けない、だれでも参加できる交流の場となっていますが、「こども食堂に関する認知調査」によれば、いまだ社会には子どもの貧困対策という一面的なイメージが根強く残っています。

本調査は、こども食堂が交流の場であることによって、多様な価値や効果を生んでいることを、参加・非参加の比較を通じて客観的な数字で示し、社会に理解と活動の輪を広めることを目的として行いました。むすびえとして初めて、全国の小中学生を対象に行ったWEB定量調査です。

【調査方法】

本調査は、(株)日本能率協会総合研究所に委託し、(株)クロス・マーケティングのWEBモニターのうち、小学1年生から中学3年生までの子どもと同居している保護者約23万人に対して無作為に調査を依頼し、子どもと一緒に回答(聞き取った内容を保護者が回答)することに同意を得て行いました。国勢調査の人口分布に合わせて地域ごとに割付を行い、2024年4月以降にこども食堂に行ったことのある子ども、行ったことのない子ども各1000人、合計2000人に達するまで実施しました。

【調査結果概要】

(検定で有意差があるとされた項目を数字で示して説明しています)

1.こども食堂の参加者は非参加者より社会性が高い

(1)こども食堂の参加者は、地域の人を信頼し、「社交性」や「社会貢献意欲」などが高い傾向がある

人とのつながりや、子ども自身の意識について調べた結果、以下の項目で参加者が非参加者を上回っていました。

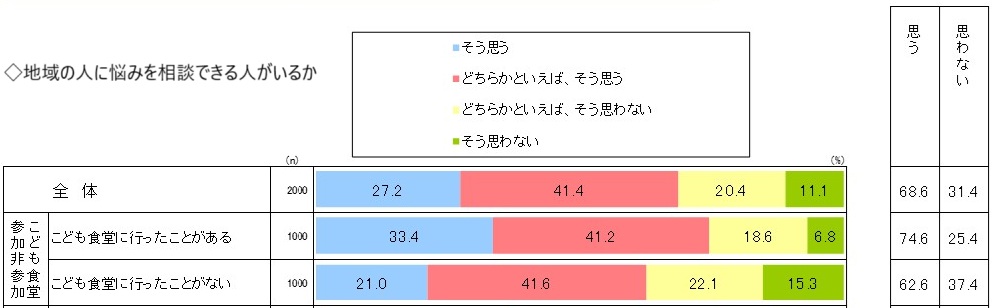

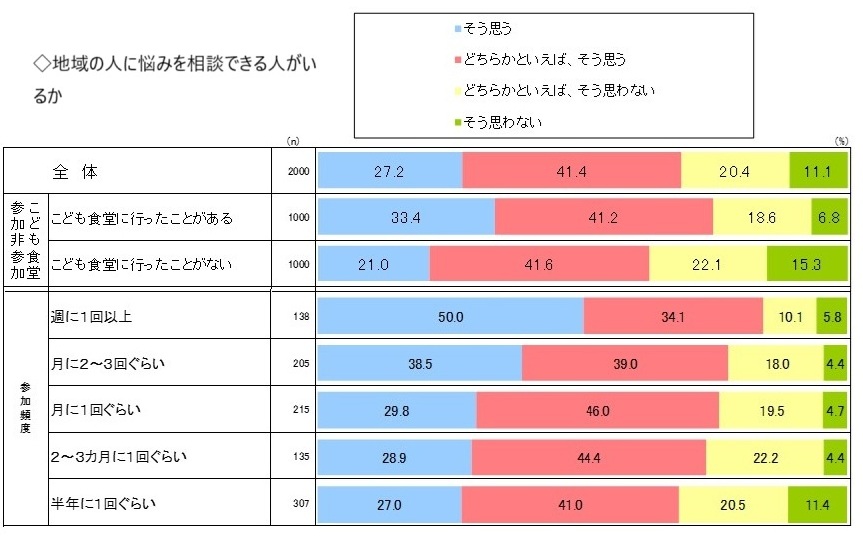

まず、〈学校で出会った友だち〉や〈地域の人〉について、「悩みを相談できる人がいるか」「困った時は助けてくれる人がいるか」と質問をし、「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」を合算し「思う」として比較しました。

〈学校で出会った友だち〉については、参加者・非参加者でほぼ差がありませんでした。

一方、〈地域の人〉について「悩みを相談できる人がいるか」の質問に、参加者は74.6%が「思う」と回答(非参加者62.6%)。「困った時は助けてくれる人がいるか」には、参加者は79.4%が「思う」と回答(非参加者69.3%)し、いずれも参加者の方が高い結果になりました。

参加者には〈こども食堂で出会った人〉についても質問しました。「悩みを相談できる人がいるか」は71.1%、「困った時は助けてくれる人がいるか」は76.9%が「思う」と回答しました。

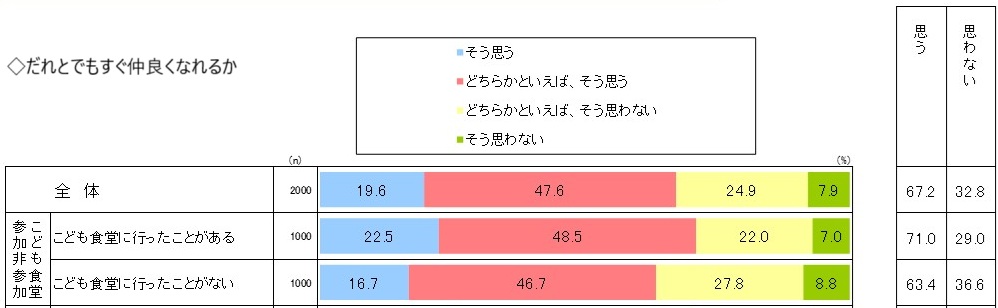

また、社交性について尋ねた「だれとでもすぐに仲良くなれるか」の質問には、参加者の71.0%が「思う」と回答し、非参加者(63.4%)より高い結果になりました。

「社会や他の人のために役立つことをしたいか」(社会貢献意欲)の質問には、参加者の81.4%が「思う」と回答し、非参加者(77.6%)を上回りました。

(2)こども食堂の参加者は、地域やこども食堂を「居場所」と感じる傾向がある

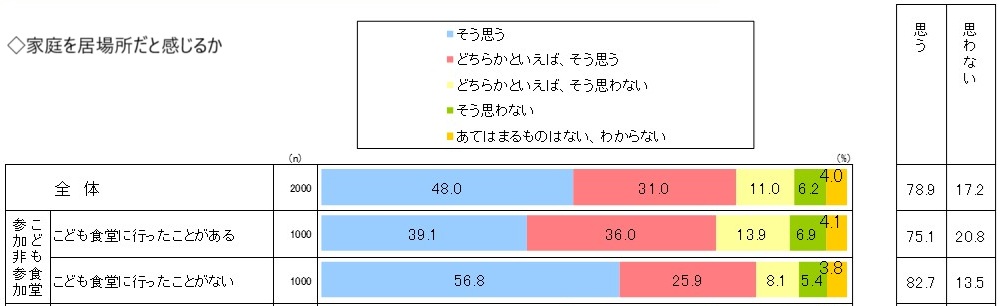

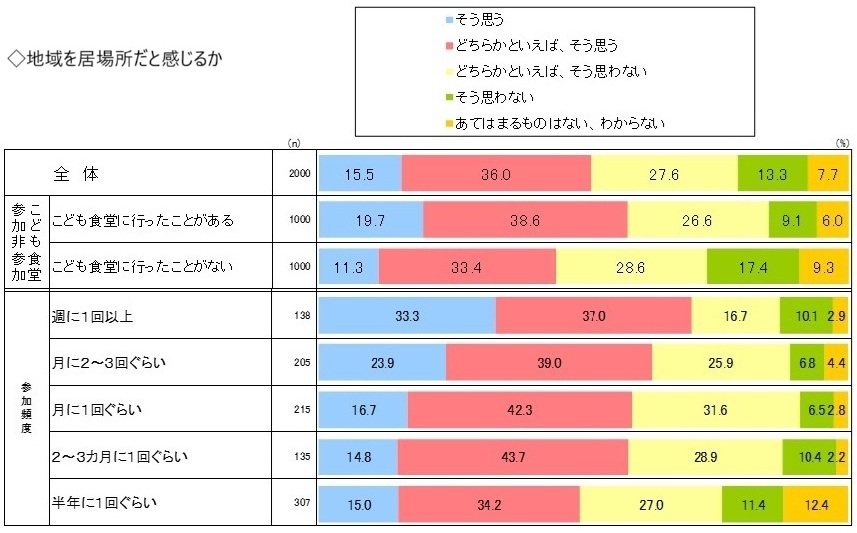

〈自分の部屋〉〈家庭〉〈学校〉〈地域〉などについて、居場所(ほっとできる場所、安心できる場所、ここに居たいと感じる場所)だと感じるかについて質問しました。

「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」の回答を合算し「思う」として比較すると、〈自分の部屋〉と〈学校〉については、参加者・非参加者でほぼ差がありませんでした。

一方、〈家庭〉については、参加者が75.1%、非参加者は82.7%が「思う」と回答し、参加者の方が低い結果になりました。さらに「そう思う」だけで比較すると、参加者39.1%に対して非参加者は56.8%と大きな差がありました。

他方、〈地域〉については、参加者が58.3%、非参加者は44.7%が「思う」と回答し、参加者の方が高い結果が出ました。

参加者には〈こども食堂〉を居場所と感じるかということも尋ねましたが、65.2%が「思う」と回答し、〈自分の部屋〉や〈学校〉に近い水準でした。

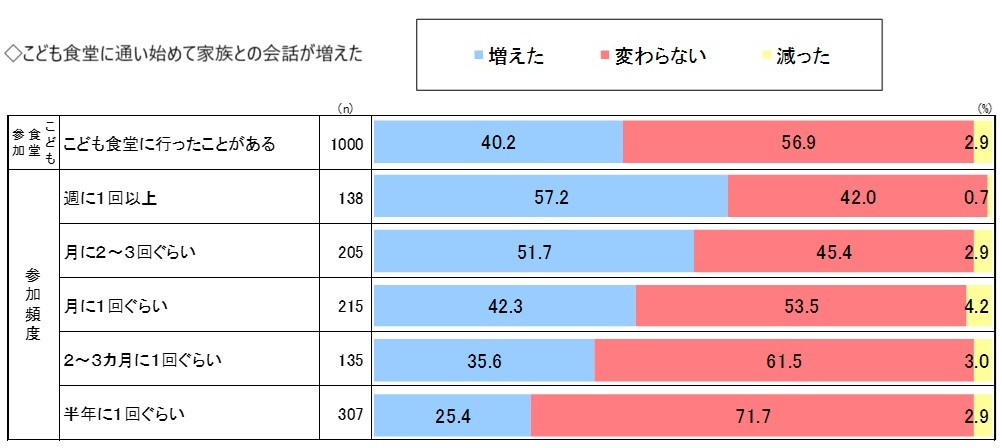

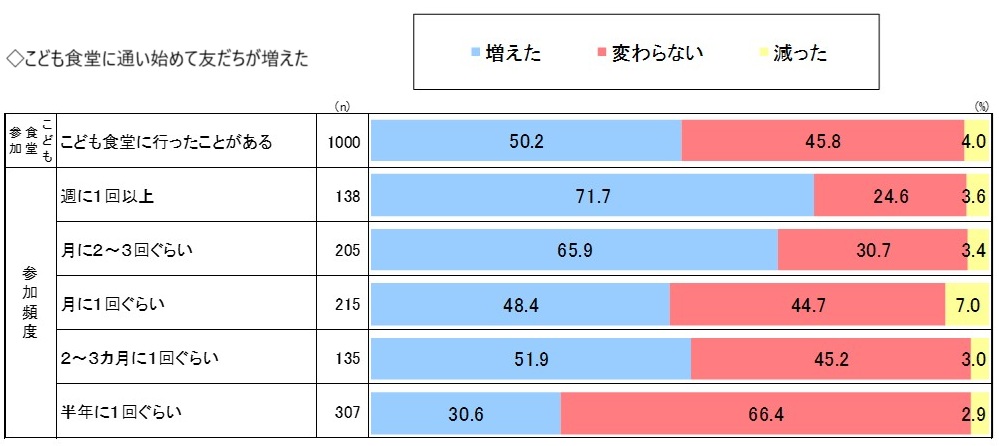

(3)こども食堂への参加頻度が高いほど、笑顔、家族や大人との会話、友だちが増える傾向がある

参加による効果を捉えるため、参加者を対象に参加頻度(週1回以上、月2~3回、月1回、2~3カ月に1回、半年に1回)によって変化があるかどうかを調べました。

こども食堂に通い始めてからの変化を問う質問では、「笑顔になること」「家族との会話」「友だち」「大人との会話」のすべての項目で、参加頻度が高いほど増加する傾向がありました。

また、「地域の人に悩みを相談できる人がいるか」「地域を居場所だと感じるか」「だれとでもすぐに仲良くなれるか」などの質問でも、参加頻度が高いほど、肯定的回答が多く、地域への信頼や愛着、社交性などが強まっていることが示されました。

さらに、参加頻度が高いほど、こども食堂を居場所だと感じる割合が増加していました。

◆考察

参加者の方が、地域の人(こども食堂で出会った人を含む)に対して信頼感を持っており、社交性や社会貢献意欲などが高い傾向が示されました。

居場所だと感じる場所について、参加者は〈家庭〉が低く、〈地域〉が高い傾向がありました。また、こども食堂は、参加者の多くにとって居場所となっていることがわかりました。

一方で、参加頻度が高いほど、友だちが増え、大人や家族との会話が増え、地域への信頼感や愛着などが高まるという結果も出ました。こども食堂の多くは月1回程度の開催ですが、たとえ月1回参加しただけであっても、参加者は地域への信頼感や愛着、社交性などが非参加者に比べて高いことが見て取れました。

これらのことから、こども食堂の参加者は社会性(他者との関係など社会生活を重視する性格、社会生活を営む上での素質や能力。社交性はその一部)が高いと考えられ、こども食堂が多様な効果や価値を生んでいる可能性が示唆される結果になりました。

2.こども食堂には多様な子どもが参加している

(1)こども食堂の参加者の中には、孤独感や無力感を抱える子どもも少なくない

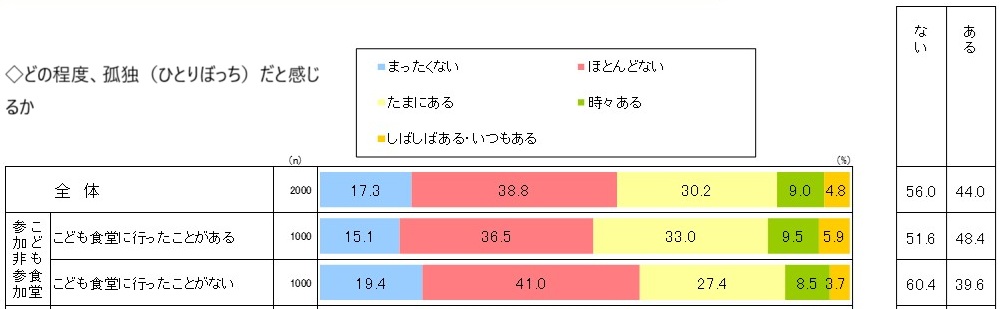

一方、孤独感について尋ねた「どの程度、孤独(ひとりぼっち)だと感じるか」の質問に対しては、参加者の48.4%が感じることがあると回答し、非参加者(39.6%)より高い結果が出ました。

「自分は役に立たないと強く感じるか」(無力感)には、参加者は53.0%が「あてはまる」と回答し、非参加者(26.0%)を大きく上回りました。

「今、自分が幸せだと思うか」(幸福感)には、参加者は78.6%が「思う」と回答し、非参加者(86.8%)より低い結果になりました。

また、参加頻度が高い子どもの方が、孤独を感じたり、自分は役に立たないと感じたりすることが多い傾向が見られました。

(2)こども食堂の参加者には、朝食を欠いたり、一人で夕食を食べたりする頻度が高い傾向がある

どんな子どもがこども食堂に参加しているのか特徴を浮き上がらせることを試みました。

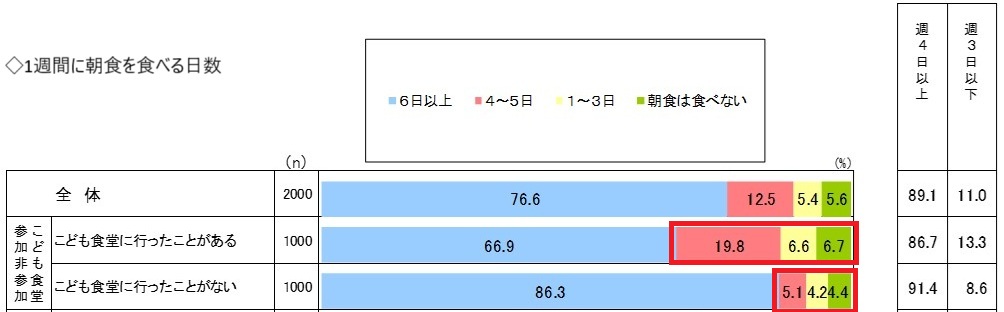

食生活について見ると、朝食を週に2日以上食べない参加者が33.1%、非参加者が13.7%と、参加者の方が朝食の欠食が多い結果が出ました。

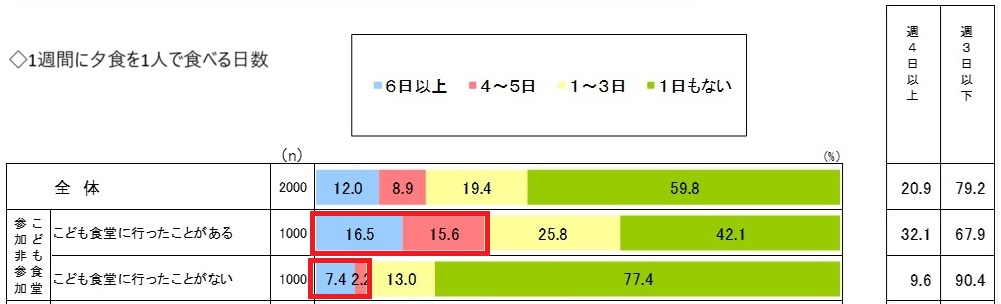

また、夕食を1人で食べる日が週に4日以上あるという参加者が32.1%に対して、非参加者は9.6%と、大きな差がありました。

夕食を大人と一緒に食べる日数についても、週に3日以下という参加者が15.2%、非参加者は9.7%と、参加者の方が大人と一緒に食べる機会が少ないという結果になりました。

一方、前述の通り、家庭を居場所だと感じるかを尋ねた質問に、「思う」との回答は参加者で75.1%、非参加者で82.7%と、参加者の方が低い結果になりました。

◆考察

地域から多世代の人たちが集い、大勢で食卓を囲むこども食堂には、孤独感や無力感が比較的高い子どもや、幸福感が比較的低い子どもも参加していることが示されました。この結果は、そうした子どもが比較的多いという「傾向」を表すもので、各こども食堂や地域それぞれの事情もあり、参加しているすべての子どもやすべてのこども食堂の実態を表すものではありません。「こども食堂に参加している子どもはみな孤独感や無力感がある」といった偏った見方をしないよう注意すべきです。また、こうした結果となった理由は何か、時間を経ることで変化はないかなど、さらに詳しい調査が必要だと考えます。

一方、参加者には、朝食の欠食や夕食の孤食の傾向のある子どもや、家庭にあまり安らぎを感じないと回答した子どもの割合が多い傾向も見られました。

むすびえの「こども食堂の現状&困りごとアンケート」では、こども食堂の運営者の半数が、必要な人に支援を届けるための周知・広報ができているのか悩んでいるという結果が出ていますが、こども食堂がそうした子どもたちも受け入れる場所になっている可能性が示唆される結果になりました。

※詳しい調査結果は以下をご参照ください。

こども食堂の参加者・非参加者調査報告書

※本調査と並行して、こども食堂の影響、効果を実証した先行研究を調べるため、こども食堂など地域の居場所、交流拠点に関する先行研究調査を行いました。概要は以下をご覧ください。

先行論文調査のサマリ

※本件に関するお問い合わせ先

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

調査・研究部門

research@musubie.org