認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

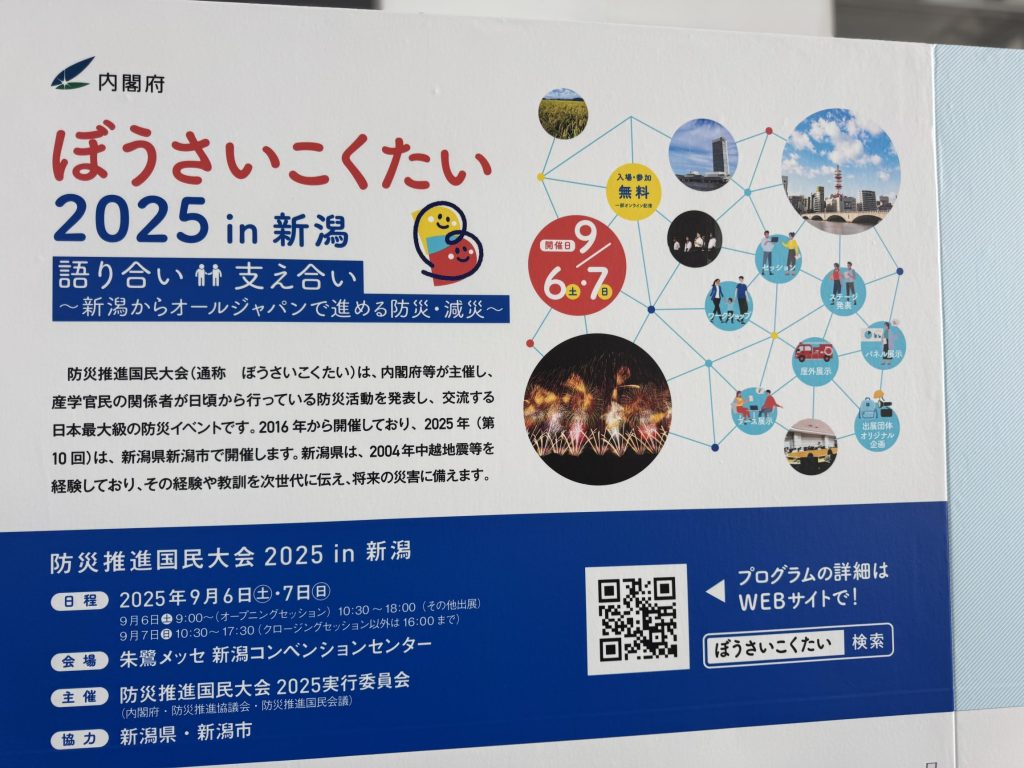

2025年9月6日(土)〜7日(日)に、新潟県朱鷺メッセで開催された「第10回 防災推進国民大会(通称:ぼうさいこくたい)」に参加しました。全国各地から集まった防災活動家や関係団体との再会や新たな出会いを通じ、多くの学びとつながりを得る機会となりました。

「ぼうさいこくたい」は、産・学・官・民の多様な団体が一堂に会し、活動を発信・交流する日本最大級の防災イベントであり、2016年に始まり、今年で10回目を迎えました。

今回は過去最多となる 約470団体による出展があったそうです。大会テーマは「語り合い・支え合い~新潟からオールジャパンで進める防災・減災~」。災害経験の多い新潟県から、地域の教訓と知見を全国へ発信し、次世代につなげる機会となりました。

「にいがた防災産業展」や「いつものもしもCARAVAN」なども同時開催され、防災産業の最前線や教育体験型プログラムが多数披露されました。(ぼうさいこくたい2025公式サイト)

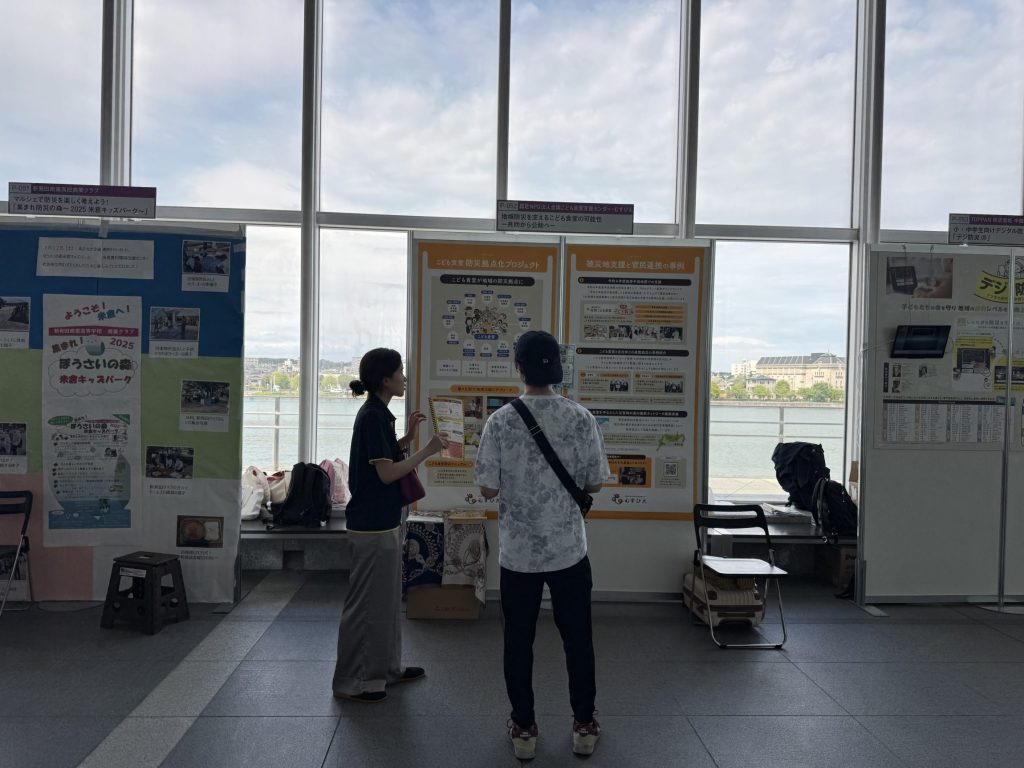

むすびえは神戸、横浜、熊本に続き、今回で4回目の出展となりました。各地でこども食堂運営者や地域ネットワーク団体として活躍しつつ、防災の活動をされている方々やむすびえの防災プロジェクトにもご協力をいただいている大木聖子先生(慶應義塾大学環境情報学部准教授)、味の素ファンデーション、移動式遊び場ネットワークといった顔なじみの皆さまと再会したほか、今年から休眠預金事業で協働がスタートしたNPO法人ジャパン・プラットフォームやNPO法人セカンドハーベスト・ジャパンなど、数々の出展や講演でそれぞれの立場から見える課題をお聞きし、意見交換をする機会ともなりました。

また、新たな出会いも多数あり、災害時にもこども食堂という多世代が交流できる居場所の必要性をお伝えし、人々のつながりを絶やさない、継続するための活動と相性ぴったりな防災拠点としてのこども食堂についてご紹介できました。

いくつかのワークショップにも参加し、能登支援のプロジェクトでも多くのご協力をいただいた能登官民連携復興センターの杉本さんや阪神淡路・東日本の連携復興センターの皆さんのお話から、災害後の官民連携へ平時からどう備えるかのヒントをたくさん得ることができました。

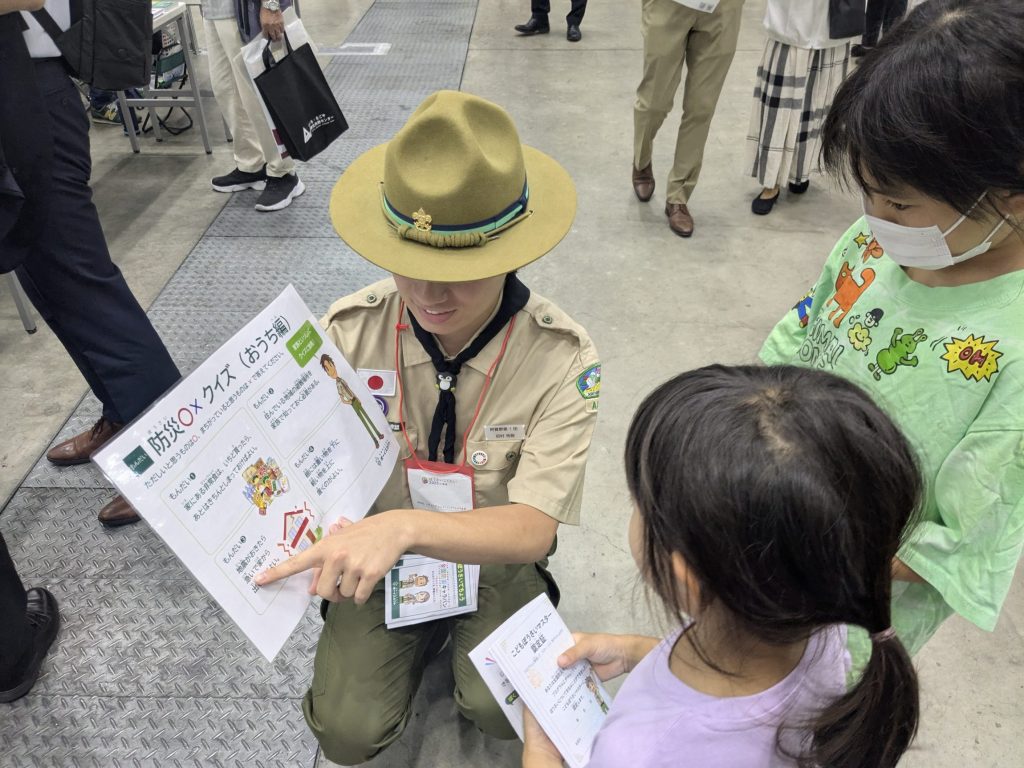

そして、今回特に目立ったのは、子どもと一緒に取り組む活動でした。

防災や災害支援は大人だけが考え取り組むものではなく、地域の住民全員で考え取り組むものというメッセージが各ブース、各団体から強く発信されているように感じられました。

特に子どもとの取り組みは、子どもは守られる存在ではなく、自分の身を守るためにどうしたらいいか日ごろから考え、災害発生時は自分も守り、自分の大切な人を守ることができる存在として位置づけ、日ごろから子どもと一緒に考え、体験できるコンテンツをそれぞれ考えられていました。

子どもならではの柔軟な発想を活かし、楽しみながら体験することがポイントでした。

「日常からもしもに備える活動」を、官民連携・NPO連携・地域連携という多層構造で推進していきたいと改めて感じました。

むすびえでは、「こども食堂防災拠点化事業」「令和6年度能登半島地震支援事業」「発災時の被災者の食を支える災害対応準備事業」と様々な防災・災害支援に関わるプロジェクトが進行しております。

ご相談や連携のお声を全国から広くお待ちしております。

そして、能登での取り組みにも引き続き足を運び、学びをつなげて参ります。

貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございました。

●こども食堂防災拠点化事業についてはこちらをご参照ください

https://musubie.org/pickupproject/bousai

===================

●令和6年度能登半島地震支援事業についてはこちらをご参照ください

https://red184152.studio.site/

===================

●休眠預金事業についてはこちらをご参照ください

https://musubie.org/news/press/27305

===================

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

担当: 森谷 ・和泉

bousai@musubie.org