認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

わたしの遺贈寄付ジャーニー

亡き兄の思いをつなげたい。弟が、遺贈寄付を選択したわけとは。

「亡き兄が体験したことをもとに、兄の思いをつなげたい」という気持ちで、遺贈寄付を選択された伊東敏様。

兄の章様の思いと、兄の意志に沿って寄付をされた敏様ご自身のお気持ちについて、伺いました。

満州引き揚げ前に、危うく難を免れる

兄の故 伊東章様について話す伊東敏様(2025年5月)

亡き兄の章は1937年生まれ(2021年逝去、享年85歳)。6人きょうだいの長男で、私たちきょうだいは全員、満州で生まれました。1945年に満州から引き揚げる前年、兄は当時8歳の少年でしたが、危うく難を逃れる体験をしました。

その体験とは、銀行の支店長だった父の亨が、ソ連軍の将校から呼び出されたときのことでした。「一人で行ったら射殺されてしまうかもしれない」と危機を予感した父は、敢えて当時8歳だった兄を連れていったのです。「子どもを連れていけば、自分だけが殺されることはないだろう」と考えたためでした。このときに父を尋問したソ連軍の将校が、内心穏やかな性格だったのか、あるいは自分の子どものことを想起したのかは分かりませんが、なんとか父と兄は無事に帰ってきました。

在りし日の伊東章様(伊東敏様提供)

在りし日の伊東章様(伊東敏様提供)

また父は終戦間際、二等兵として関東軍の前線基地に配属されていましたが、終戦時、隊長の同意を得て除隊することができたため、母と幼い子どもたち6人が潜んでいた自宅に戻ってきました。もしそのときに除隊することができなかったら、父はソ連軍に連行され、シベリアに抑留されてしまったかもしれない。兄や私たちきょうだいも帰国できずに、中国残留孤児になってしまったかもしれない。

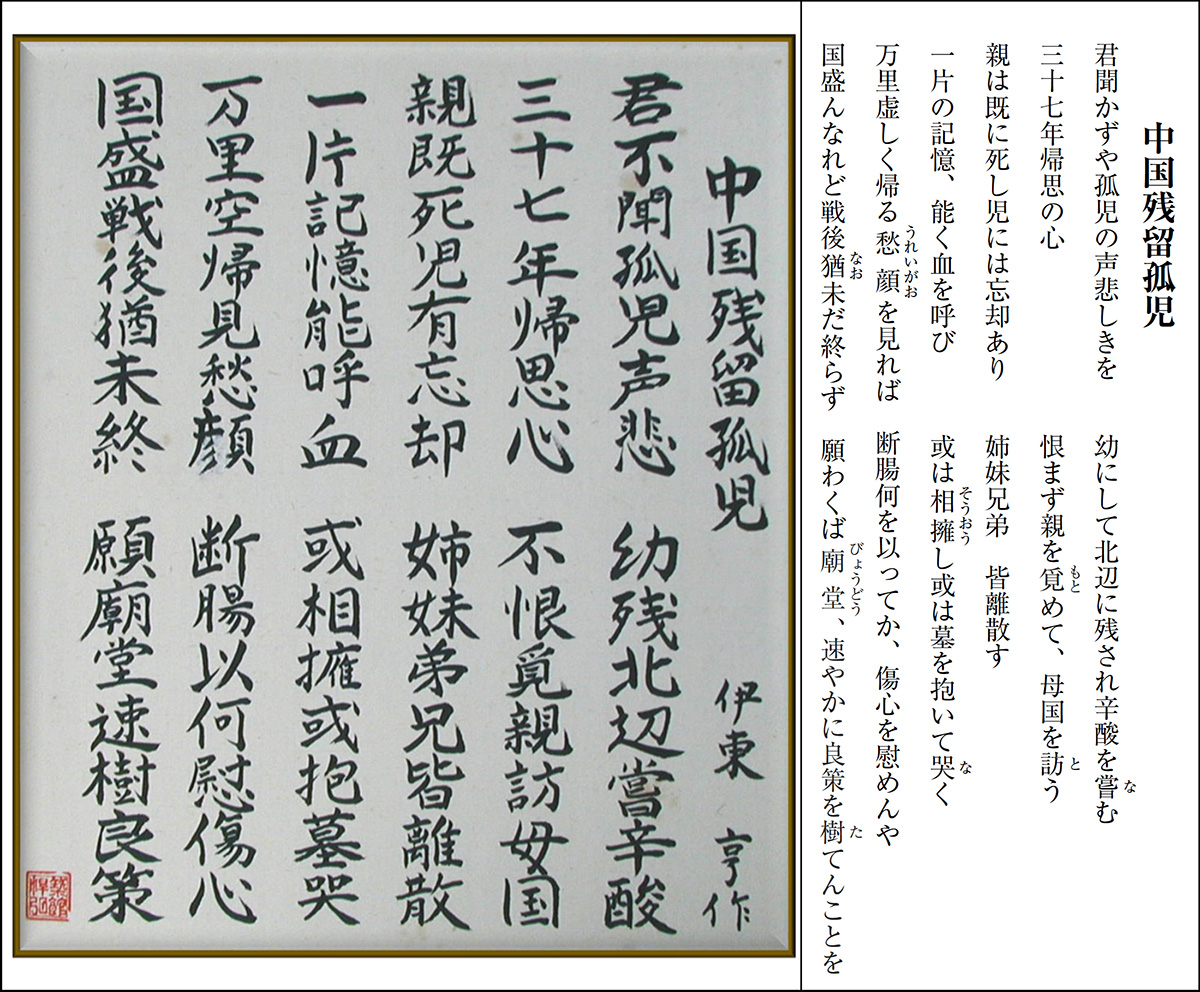

父が生前に万感を込めて作詩した漢詩「中国残留孤児」を見るたびに、この世でもっとも愚かしい「戦争」によって人生を大きく狂わされ、翻弄されてきた中国残留日本人孤児の人たちに対して切々たる想いがこみあげてきて、胸が熱くなります。

伊東章様、敏様の父、亨様が作詩された漢詩『中国残留孤児』(伊東敏様提供)

「財産は、困っている人の支援のために」

こんな体験をした私たちきょうだいには、「自分たちも、孤児になってしまってもおかしくなかった」という思いが、小さい時から身に染みています。6人きょうだいのなかでも、とびぬけて年上だった兄には、ひときわそんな思いが強かったのでしょう。私たちきょうだいに対しては、「満州からの引き揚げ前後の労苦から、若くして亡くなった母の分まで生きなさい」というのが口癖でした。

兄は長年、商社に勤めた後、オーストリア・ウィーンで暮らしました。商社勤務時に培ったスペイン語の知識を生かして、世界各地から集めた約1500冊もの蔵書を克明に分析し、存命中に11冊の著作を刊行したのです(『コロンブス夜話―現代秩序の基を築いた男の実像』『マゼランと初の世界周航の物語―星雲を見た』など)。

私は、本の出版のために帰国した兄と時折会って食事をしたり、日本語で書かれた雑誌を海外在住の兄へ送ったりしていたのですが、あるとき兄から「手術をすることになった。危ないかもしれない」と連絡がありました。

在りし日の章様について話す敏様(2025年5月)

そして、今後について話し合ったところ、兄から「自分の財産は、困っている人を支援するために使ってほしい」という要望をうけました。兄が、幼少期からの体験をもとにそんな思いに至ったことは、弟である自分にも理解できましたので、そんな兄の気持ちに応えられるNPO団体はどこか、寄付先の候補を探し始めました。

私は、公認会計士という職業に就いています。職業柄、団体の活動内容を確認する作業には慣れていましたので、寄付先の候補になりそうな国内外のNPO団体をリストアップしていきました。オーストリアにはNPOの業績を評価するNPO団体もあり、そうした民間団体や公証人の助言も受けながら、寄付先のリストができたのは、兄が亡くなる直前でした。

こども食堂の具体像が分かると、伝えたくなる

遺贈寄付をした団体は、むすびえ以外にも複数あり、中国帰国者・日中友好の会やホームレス支援団体にも遺贈寄付を行いました。オーストリアのホームレス支援団体からは、今でも2〜3か月に1度の頻度で、報告のメールが入ります。ホームレスだった人が支援を受けて、今度は自分が活動する立場に回ったなどということがドイツ語で書かれていて、団体が一丸となって活動している気持ちが伝わってきます。私は兄の意志に沿って寄付をしただけで、それ以上でもそれ以下でもないのですが、遺贈寄付から2年経ち、むすびえも含めてよいところに寄付ができたと思っています。

遺贈寄付について語る伊東敏様(2025年5月)

公認会計士としての経験からすると、遺贈寄付という形で、相続財産の一部が社会に還元される動きが促進されるようになるためには、日本で相続財産の課税に対するルールが見直される必要があるように思います。現在も一部の公益団体等への遺贈は非課税となる仕組みがありますが、さらに制度が明確で使いやすくなれば、より多くの方が遺贈寄付を前向きに検討できるのではないでしょうか。お金にまつわることについては、人それぞれの価値観があるため、「これが絶対によい」というのは難しいものですが、一人ひとりが相続財産の扱いをどうするのか、一部を寄付するのであればその組み合わせをどうするのか、そんなことをあらかじめ考えておくのも一つの手ではないでしょうか。

そのときに非常に重要になるのは、遺贈寄付を検討する方々が、きちんとした活動実績があるNPO団体に行き着けるかどうかです。NPO側は、できる限り多くの人が遺贈寄付という選択肢にたどり着けるように積極的に情報を発信し、NPO団体同士の連携も進めてほしいです。たとえば、遺贈寄付をした方々に集まってもらって、NPO団体が行っている事業の最新情報をインプットする機会があったり、遺贈寄付を検討している方々に説明会を開いたりするなど、定期的にイベントがあるとよいですね。

こども食堂については、誰がどこで食事を作っているのか、どんな人が参加しているのか、その実態が分かっているようで、実はよく分からないので、むすびえには、こども食堂の活動をより積極的に伝えてほしいと思います。こども食堂のバラエティーがどんな風にあるのか、こども食堂をやっている人はどんな思いを抱いているのか、その具体像が分かってくると親近感がわくし、私自身はそれを周囲の人々に「伝えたい」という気持ちになりますから。

近年の報道を見るにつけ、日本は相当混迷の度合いを深めていると感じます。困っている人が放り出されるような風潮が顕著になるなかで、こども食堂の活動は、社会的な基盤をキープするために必要だと感じています。今後も社会のために役立っている活動を続けてほしいし、その活動を世の中に広めてほしいですね。

伊東敏様(右)のお話を伺う、むすびえスタッフ(2025年5月)

遺贈寄付に関する

ご相談・お問い合わせ・資料請求

遺贈寄付専用ダイヤル

0120-826-320

(受付時間 平日10:00~16:30)