認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

さまざまな企業が活動に関わるこども食堂。むすびえは今回、介護施設でのこども食堂に取り組まれているプラウドライフを取材。むすびえスタッフが現場に訪れ、インタビューを行いました。

プラウドライフは、ソニーフィナンシャルグループの介護事業を統括するソニー・ライフケア株式会社の100%子会社で、神奈川県を中心に首都圏や新潟エリアで自社ブランド「はなことば」シリーズの介護付有料老人ホームなどを企画・開発・運営しています。同社の峰山社長が掲げた「こども食堂を、いずれは全ホームで展開したい」という強い想い。そのビジョンの第一歩となる取り組みが東京都練馬区の「はなことば練馬平和台」で始まっています。

ホームを訪れた日。こども食堂の開始時刻が近づくと、ダイニングにはすでに入居者の方々が集い、柔和な雰囲気で満たされていました。やがて、ワクワクと緊張が混じった顔の子どもたちと保護者の方々が次々と到着。少し緊張気味だった子どもたちも、自然と空いている席に座り、世代の異なる人々が隣り合う光景が広がります。

この日の最初のプログラムは、健康体操。日頃からリハビリでお世話になっている外部の専門家との初のコラボ企画だそうです。「次は、お隣さんと手を繋いでみましょう!」。その明るい声に、入居者の方々も子どもたちも、そっと手を取り合う。その瞬間に、会場全体の空気がふわりとあたたかくなるのを肌で感じました。

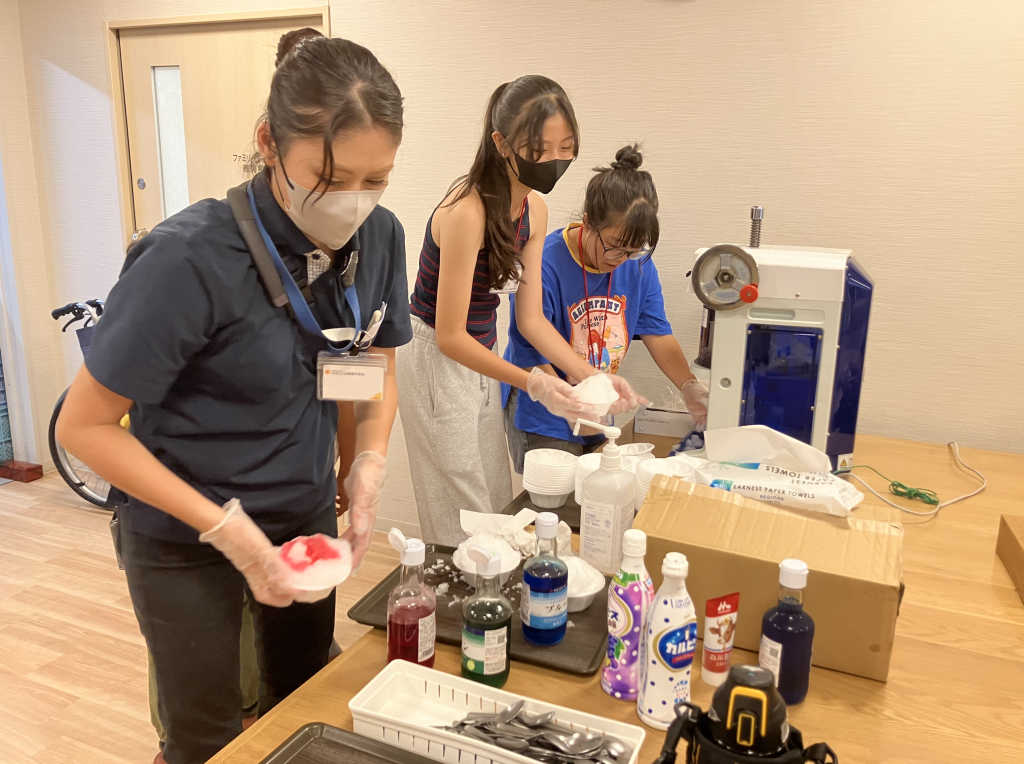

体操で心と体がほぐれた後は、お待ちかねのかき氷タイム。「自分の孫はもう大きくなってしまったから、こんな小さな子たちと話せるのは本当に幸せなことだねぇ」。ある入居者の方は、優しい眼差しで子どもたちを見つめながら、そう言って目を細めていました。

このプラウドライフ初となる挑戦を、ゼロから力強く牽引してきたのが、事業部の中山翔太さんです。多くのホームが人手不足などを理由に新たな一歩をためらう中、いかにしてこのあたたかい場所を創り上げたのか。その想いを伺いました。

――まずは、こども食堂を始められたきっかけを教えていただけますか。

もともと、プラウドライフとしてこども食堂をやりたいという計画はあったのですが、コロナ禍によって一度中断せざるを得ませんでした。時が経ち、社内で改めて「こども食堂をやりたいホームはありますか?」という呼びかけがあり、私が担当するこの「はなことば練馬平和台」で挑戦してみようと手を挙げたのが始まりです。

ただ、道のりは平坦ではありませんでした。まずはスタッフ向けに説明会を開いたのですが、日々の業務に追われる中での新たな取り組みに、正直、戸惑いの空気が流れていて。あるスタッフから投げかけられた「本当にやるんですか?」という一言は、今でも忘れられません。

それでも、ホーム長の森田をはじめ、「まずは動きながら考えよう」と覚悟を決めてくれた3人の仲間がいました。最初は、本当にその4人だけで手探りのスタートでしたね。

第1回は、まさに“てんやわんや”。無我夢中で駆け抜けましたが、終わった後には確かな手応えがありました。何より嬉しかったのは、予想外の反応です。遠巻きに見ていたスタッフの一人が、「思ったより、ずっと楽しそうでしたね」と声をかけてくれたんです。普段は物静かな入居者様が、ご自分から子どもたちに話しかけていたり、皆で玄関に並んで「バイバイ!また来てね」と手を振って見送ったりする光景を目の当たりにして、スタッフたちの心にも何かが伝わったんだと思います。

この小さな成功体験が、回を重ねるごとに協力の輪を広げてくれました。傍観者だったスタッフが、少しずつ当事者へ。4回目を迎える頃には、私たち立ち上げメンバーがサポートに回れるほど、現場スタッフが主体的に運営してくれる体制が整っていたんです。先日、別のホームのホーム長が見学に来て、「本当に素晴らしかった」と感動して帰っていきました。社長が描いたビジョンを現場の情熱で形にし、その想いを共有する仲間を増やす手助けができたこと。そしてこの場所が、次の一歩を踏み出そうとする仲間のための“生きた事例”になれたことが、本当に嬉しいです。

――運営する上で、特に大切にされていることは何でしょうか。

私たちが一番大切にしているのは、入居者様と子どもたちの「ふれあい」を、ごく自然な形で生み出すことです。核家族化が進み、子どもたちがおじいちゃん・おばあちゃんと触れ合う機会が減り、一方で入居者様も、ご家族と会える機会が限られる。こども食堂は、そんな世代間の断絶という社会課題に、ささやかでも確かな橋を架ける試みだと思っています。

私たちは、その「橋渡し役」なんです。もちろん、子どもが苦手な方や、静かに見ているだけで満足という方もいらっしゃいますから、無理強いは絶対にしません。でも、体操の時に自然と手を繋いだり、一緒に食事をしたり、ふとした瞬間に生まれるあたたかい関わりを、丁寧に育んでいきたいと思っています。

そのために意識しているのが、「がんじがらめにしない」ということです。ホームの中を子どもたちが多少走り回っても、大きな怪我に繋がらない限り、誰も目くじらを立てません。この、少々のことは「まぁまぁ」と受け入れる大らかな関係性が、結果としてスタッフの対応力や人間力を上げていくのだと信じています。規則で縛るのではなく、信頼で繋がる。実は入居者様のご家族も、この自由で家庭的な雰囲気をとても喜んでくださっているんですよ。

その空気感を象徴するような光景を、私も目の当たりにしました。到着した当初、人の多さに驚いて泣き出してしまった小さなお子さんがいたのです。しかし、かき氷を食べ、周りの大人たちと優しい言葉を交わすうちにすっかり場に溶け込み、帰る頃には満面の笑みで「また来るね!」と元気に手を振っていました。その姿を、入居者の方々もスタッフも、まるで自分の家族を見送るようにあたたかい眼差しで見守っていたのが、何よりも印象的でした。

――こども食堂を始めて、入居者様やスタッフの方々に何か変化はありましたか?

はい、関わるすべての人にポジティブな変化が生まれています。

入居者様にとっては、紛れもなく活力になっています。「自分の子どもや孫はもう大きくなっちゃったから、こうして小さな子の声が聞こえるだけで幸せ」という言葉は、皆さまの心からの喜びを表しています。

そして、その効果は働くスタッフにも及んでいます。実は、こども食堂を始めてから、スタッフの定着率が上がっているように感じています。多忙な介護の現場で、時に心がすり減ってしまうこともある。でも、この場所で入居者様や子どもたちの純粋な笑顔に触れることが、スタッフの精神的な支えや潤いになっているのかもしれません。「やってよかった」と心から思えるこの活動が、仕事への誇りややりがいに直結し、「ロマン」が「数字(経営)」にも良い影響を与えるという好循環が生まれ始めています。

ここは、子どもたちや入居者様だけの場所ではありません。保護者の方々からも、「近所でこんなに素敵な多世代交流の場があるのは本当にありがたい」という声をいただきます。入居者の方と、子育てについて語り合う保護者さんの姿も見られ、単なる食事提供の場を超えた、地域コミュニティの新たな拠点としての役割も担い始めていると感じますね。

――最後に、今後の展望についてお聞かせください。

この「はなことば練馬平和台」では、新たに「認知症カフェ」などを組み合わせ、さらに地域との交流を複層的に深めていきたいと考えています。そして社内的には、この成功事例を各部門の担当者間で共有し、挙手制で他のホームにもこの輪を広げていきたい。幸い、すでに関心を持ってくれているホームも複数あります。

この活動の根底にあるのは、「すべては、入居者様のために」という、どこまでもシンプルで、揺るぎない理念です。私たちが目指すのは、入居者様が「ここに居てよかった」、ご家族が「ここに入居することができてよかった」、そしてスタッフが「ここで働けてよかった」と心から思える、「三方良し」の世界です。民間企業として、まずはやってみて成功体験を積み重ね、その価値を社会に証明していきたいと思っています。

――むすびえメンバーより

現場の戸惑いの中から始まった挑戦が、回を重ねるごとにスタッフを巻き込み、主体的な活動へと発展していくプロセスが非常に印象的でした。中山さんたちが大切にした「まずは動きながら考える」という姿勢が、周囲の意識を変える原動力となったことがうかがえます。

多世代が安心して交流できる環境を生み出す上で、規則で縛るのではなく、あたたかい雰囲気や大らかな関係性の中で互いを受け入れるという考え方は、結果としてスタッフの対応力向上にも繋がっているところが興味深い点です。

また、この取り組みが社会貢献活動に留まらず、入居者の満足度やスタッフの定着率といった事業面にも良い影響を与える、持続可能なモデルであることを示唆しています。「はなことば練馬平和台」の取り組みは、高齢者施設が地域コミュニティのハブとなり得ることを示す一つの好例と言えると感じました。