認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

「もしも」を話せる「いつも」の関係づくり

私たち「むすびえ」では、地域ネットワーク団体を通じたこども食堂への支援の一つとして、防災についての取組「こども食堂防災拠点化プロジェクト」を行っています。 この活動の一環として、こども食堂防災研修を開催しておりますが、今年度は全国各地のこども食堂関係者の方たちと「防災」を通じた学びと交流を企画しました。第20回目は愛知県豊橋市です。

とよはし子ども食堂・居場所づくりネットワークこのまちくらす主催で開催されました。この研修には、こども食堂運営者の他にも、行政の子育て支援課、長寿高齢課、危機災害対策課、市社会福祉協議会、女性防災リーダー、元消防職員、地域ボランティアの方など、多くのセクションの方も参加されましたので、その様子をレポートいたします。

【主催団体の想い】

豊橋市では約35のこども食堂があり、その形態や想いはさまざまで多様性を実感しています。現状、ネットワークとしても個々のニーズに応えきれていない部分があるのでネットワーク(横につながること)で、ニーズに対応することができると思っています。

これは、災害支援や防災を考えた時も同じで、豊橋の地で発生したときどうするか考えたとき、横のつながりこそが身を助けることにつながると信じ、今回の研修を企画しました。

こども食堂の活動を地域の方に知っていただく機会としても、今日、みなさんと一緒に考え、学び、防災のつながりを広めていきたいと考えています。

支援する力と支援を求める力

この研修はこども食堂と防災の共通点を紐解く講座です。

「知る・備える・行動する」の3つに分けて防災をお伝えしますが、他にも、日頃の活動を防災の視点で見る「いつも」と「もしも」をつなぐ講座です。

こども食堂の活動「いつも」と災害時の活動「もしも」には、多くの共通点がありますが、運営者の方が意外と気づかれていない共通点が「受援力」です。

なぜ気づかれないのか。それは、運営者の方が日頃「当然」と思われて「気に留めていない」からでは無いでしょうか。

この「当然」を、講師の久保井は、運営者の方で作るSNSグループを例に挙げて、「受援力」という言葉で改めて紐解きます。

「受援力」とは支援を求める力のことですが、これは、こども食堂に関わるみなさんが日頃とても大切にされているスキルではないでしょうか。

地域で支援が必要な方を見つけたら、その方に代わって支援を求めること。取りこぼされないように声を上げること。

このスキルが災害発生時から、SNSグループ上で発揮され、現地の運営者さんが、現場の子どもの様子をSNSグループ上でつたえると、それに対して被災経験のある運営者から、励ましや安心できるメッセージが投稿されるほか、現地で必要な物資の情報が投稿されると、全国各地の運営者から、支援の申し出が投稿されるなど、「いつも」のスキルを「もしも」で活かし、必要な支援が適切に届くよう声を上げることも「共助」の1つだとお伝えしました。

そして、この研修では、ネットワークさんの日頃からの受援力の素晴らしさが、多くのセクションの方の参加を可能にしたと思います。

「地域防災は地域の全員が参加する活動」ということを、実践されていく勢いと牽引力を感じました。

ノンテクニカルスキル

「ノンテクニカルスキル」とは、「専門技術を必要としないスキル」と言い換えればよいでしょうか。

災害時は想像しないことが起きます。訓練していてもその通りにはいかない事があります。

そんな時、頼りになるのは「判断力・即動力」ではないでしょうか。

この「判断力・即動力」は専門的なスキルではなく、ノンテクニカルスキルで、こども食堂運営者の方はこのスキルも日常の活動で培われていると講師の久保井はお伝えします。

人と接する活動では、ハプニングがつきものですが、その中でも子どもに関わる活動をされている方は、ハプニングの連続に都度対応されていらっしゃると思います。

このハプニング対応こそが「ノンテクニカルスキル」のトレーニングになっていて、緊急時の「判断・即動」につながるという考え方です。

ご家庭で毎日食事を作る時、冷蔵庫にあるものでアイデア料理を作るなど、「あるもので創意工夫をする」ということも「ノンテクニカルスキル」ではないでしょうか。

訓練のパートでは、このノンテクニカルスキルを存分に発揮していただき、さっきまで開いていた扉が開かなくなった!避難経路はどうする?!というハプニングに対応していただきました。

振り返りの時間では、

「扉が開かない!煙がひどくて想定していた避難経路は使えない!そんなこともあるだろうなと、とっさに避難誘導を変更した。」

「子どもがパニックになったら全員逃げることができたのか、確認できないな。」

「安全な避難のためにも事前に施設の避難経路なども知っておく必要だと感じた」

などと、とても大切な気付きが共有されていました。

食を通じたコミュニケーション

豊橋市の研修では、こども食堂運営者の方による炊き出しがあり、研修の後に参加者全員で美味しくいただきました。

防災をきっかけに集まりましたが、さらに食を介すことで自然と、近況やこれからの計画の話が始まります。行政の方、社協職員の方など、多くのセクションの方が「食」を通してリラックスしたコミュニケーションができている現場を拝見し「食」のもつ力を再確認しました。

そして、運営者の方をはじめ、参加者全員が自主的に炊き出しや会場のお手伝いをしていらっしゃったのがとても印象的で、自然と活動できる関係性や習慣が既に存在していると感じました。

参加者からの声(アンケートより抜粋)

- 災害時、子どもたちが少しでも安心した避難や行動がとれるように日ごろからの信頼関係を作りたいと思いました

- 「100%の1人より30%の3人」という考え方は、こども食堂に限らず地域活動においてすごく大事だと思いました

- 頼るスキルが大切であるということ。市民に啓発する立場から、大変参考になりました。

- こども食堂は災害時にはとても重要であり、普段から考えておく必要性を感じた。全国とつながりやすくなるためにこども食堂は大切。

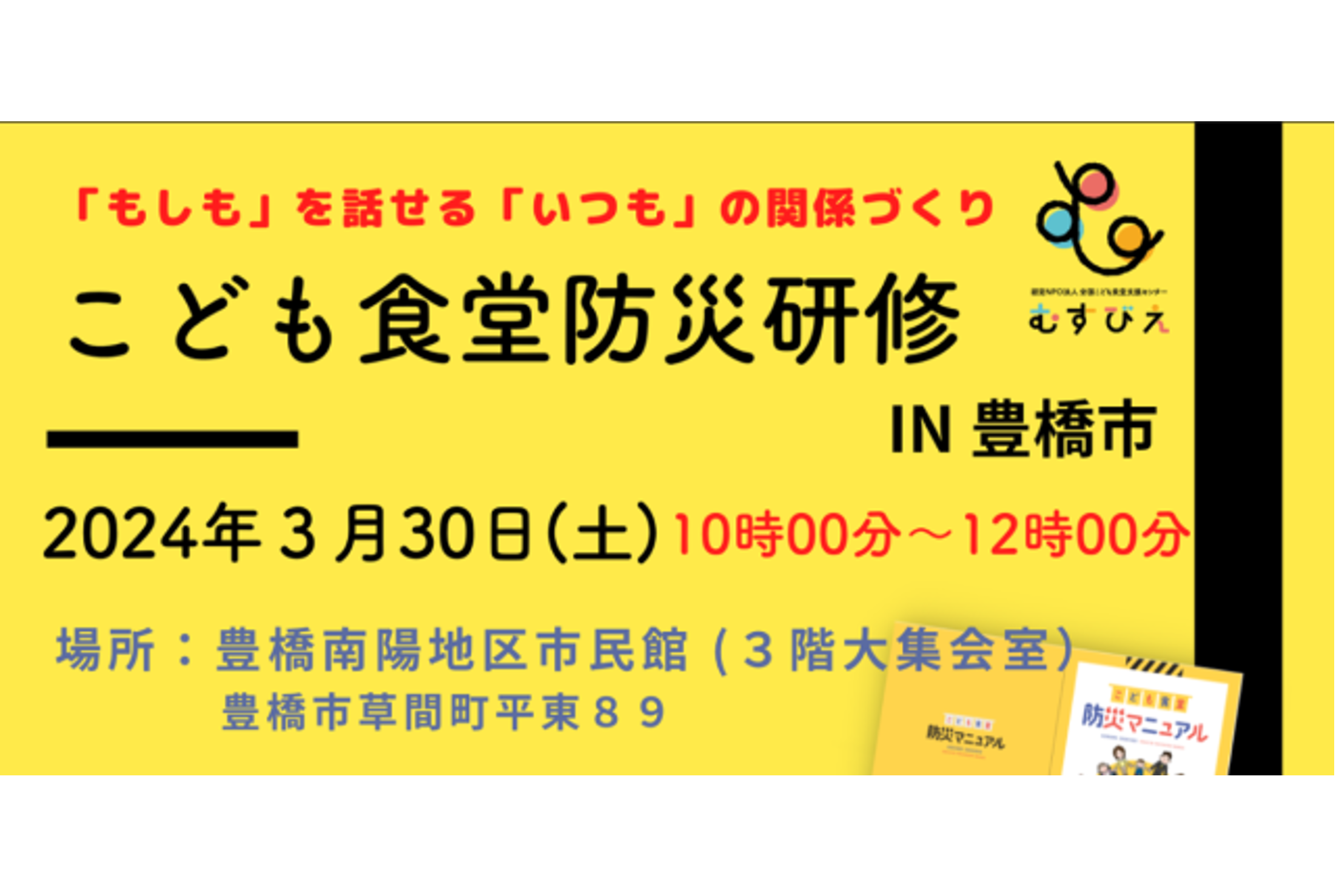

■イベント概要

開催日時:2024年3月30日(土)10:00~ 12:00

開催場所:豊橋市南陽地区市民会館

講師:久保井 千勢(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)

内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり

~こども食堂防災研修 IN 豊橋市~」

主催:とよはし子ども食堂・居場所づくりネットワーク このまちくらす

協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

「こども食堂防災拠点化プロジェクト」とは?

そこに集う人々の安全確保はもちろん、通常時だけでなく、有事の際にも地域の安心、安全な場として存在できるように、こども食堂の防災力を高めることを目的としています。

また、こども食堂の主体的な防災活動につながるよう、それぞれのこども食堂に「私たちに出来る防災」「地域みんなの防災」について考え・備える機会として防災研修や、さまざまな防災活動の支援提供をしています。

この活動を通して、地域における交流拠点(こども食堂)の認知向上と、つながりを再確認する機会の創出にも寄与しています。

こども食堂での防災研修、訓練をお考えの際は、是非ご相談ください。

本件に関するお問合せは、下記メールアドレスまでお願いします。

bousai@musubie.org(担当:森谷、久保井、和泉)