認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

「もしも」が役立つ「いつも」のつながり

私たち「むすびえ」では、地域ネットワーク団体を通じたこども食堂への支援の一つとして、防災についての取組「こども食堂防災拠点化プロジェクト」を行っています。 この活動の一環として、こども食堂防災研修を開催しておりますが、今年度は全国各地のこども食堂関係者の方たちと「防災」を通じた学びと交流を企画しました。第19回目は大阪府堺市です。

こども食堂運営者の学習会を目的として、さかい子ども食堂ネットワーク事務局主催で開催されました。子どもの気持ちを想像してみることの大切さを共有できた研修の様子をレポートいたします。

【主催団体の想い】

さかい子ども食堂ネットワーク事務局では、年2回運営者へ向けた学習会を行っており、毎年冬の学習会は「防火」をテーマに開催されているそうです。

近年は、コロナ感染症の影響もあり一堂に会す研修会ができず、それぞれに資料を配布するスタイルでしたが、コロナ禍を経てこども食堂の活動が再開する中、ネットワークとしてもつながりを再確認する機会にもなるのでは・・・と、集合研修を企画されたそうです。

そして、事務局として「全運営者へ均一な情報提供」も大切に企画を工夫されておりました。

伝える力

こども食堂防災研修は、むすびえ発行の『こども食堂防災マニュアル』に沿って、まずは座学です。

「防災」を「知る」「備える」「行動する」の3つに分けて紐解きます。

「知る」では地域特性をハザードマップや行政から出ている被害想定を参加者の皆さんと再確認します。「堺市は、実はこんな被害や災害が想定されるのですね。」というように、いつもの地域を再確認します。

「備える」パートでは、日ごろ何を備えたらよいかイメージしていただきます。

こども食堂で備えた方がよいものって何でしょうか。

こども食堂の形態はさまざまです。防災備品も同じように、個々のこども食堂にあったものが必ずあるはずです。一人で悩まず、運営スタッフの皆さんとお話しする機会を是非作っていただきたい。

こんな想いから防災マニュアルには、防災備品のチェックリストがあります。

このマニュアルを手引きに、皆さんのこども食堂にあった防災備品を検討して頂ければと思います。

「行動する」パートでは、「もしも」の時をイメージした「いつも」の行動について皆さんと考えます。

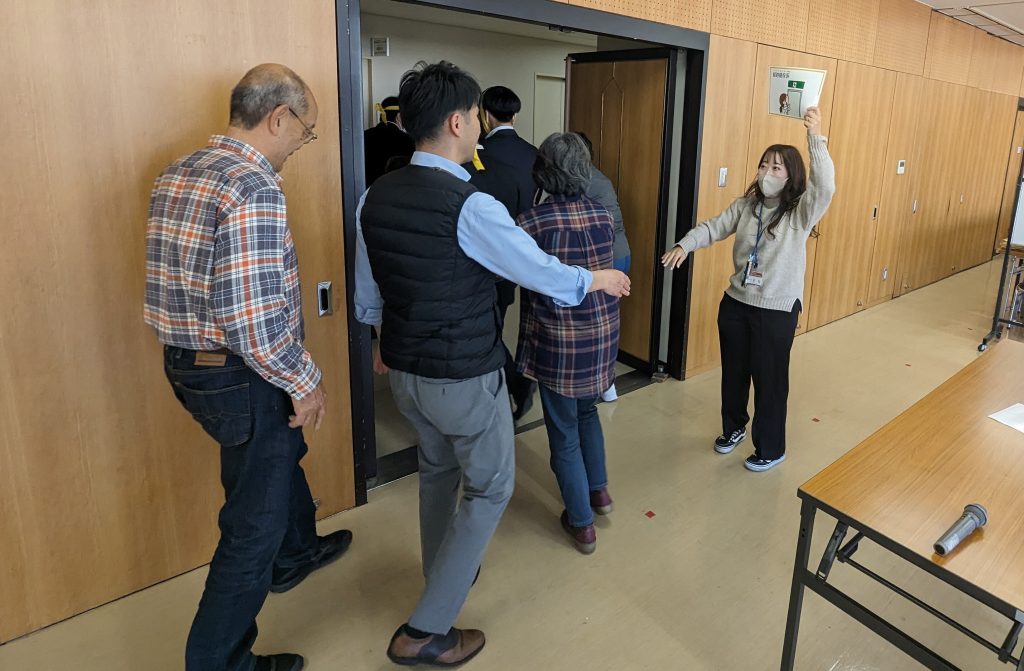

ご存知の通り避難訓練はとても大事です。こども食堂を開催しているときの緊急時を想定した訓練を座学の後、参加者の皆さんと一緒に実際に行いますが、座学の中では日頃のこども食堂の活動の中に防災の取組が隠れている事に触れています。

災害時の活動とこども食堂の共通点

① 多世代の集う場である

② 継続したボランティア活動である

③ 地域との協力体制が必要である

④ 大量調理・衛生管理ができる

「こども食堂の運営は、災害時の活動にすぐ活かせるスキルを日々磨いているということですね。」と講師の久保井はこども食堂の活動を防災視点で紐解き、その中でも、とても重要なスキルが「伝える力」だと続けます。

災害時は、公助の救助や支援が届くまでに時間がかかり、その助けには限りがあると言われています。

そんな中、迅速で的確な救助・支援を可能とする一つの力が「共助の伝える力」ではないでしょうか。

例えば、「私(たち)は大丈夫です!○○(避難所)に避難しました!●月●日●●時 ▲▲名」とメッセージがあったらどうでしょうか。

他者に配慮し、自分(達)の状況を正しく伝える力も、こども食堂運営者の方たちは、すでにお持ちだと思いますので、いつもの活動を防災(災害時)の視点で見て、無理なく出来る活動を継続して欲しいとお伝えしました。

また、こども食堂運営者の方が災害時に活動した事例紹介のパートでは、各地で発生した災害の事例と共に、1月に発生した能登地震についても触れ、防災プロジェクトリーダーの森谷は、現地で支援活動を行った体験を踏まえた事例の紹介をいたしました。

子ども同士のつながりや関係性にも目を向ける

この研修では、全国各地の皆さまに開催いただく度に、私たち防災プロジェクトのメンバーも多くの気づきや学びをいただいておりますが、毎回「さすが」と関心するのが運営者の皆さんの「日頃から子どもを見守る力と周囲の方へ配慮する力」です。

座学後の訓練パートでは、緊急時どんなことをしなくてはいけないのか、何が必要なのか、自分は何ができるのかなど、手順や役割分担をイメージし実際に行動します。

日常的な行動ではないので、手順や役割をこなすだけで精一杯のはずですが、訓練後の振り返り時間には、必ず現場にいるであろう子どものことを想像した意見が出ます。

≪ 振り返り時のコメント 抜粋 ≫

- きっと怖がってパニックになる子もいるかもしれない。

- 大人だけで子どもの安全を確認するのは難しい。

- 「○○ちゃんがいません!」など子ども同士の関係性も避難する時はとても大切な情報源だ。

- 子どもの立場に立って訓練に参加してみたら、慌ててる大人を見て、なんだか楽しくなってきた。

- 大きな声で私たち大人もパニックになってしまっているかもしれない。

- 大きな声よりも、もっと効果的な声掛け方法はないかな?

など、当たり前ですが、「全員が」安全に避難できるようにとたくさん意見が出て来ます。

これは、運営者の皆さんが、大人や子ども関係なく日ごろから周囲に気を配られている習慣(いつも)の賜物ではないかと感じています。

防災は特別な事ではなく、日ごろの延長にあるということを体現されていると改めて感じました。

参加者からの声(アンケートより抜粋)

- 地域との防災での繋がりがよくわかりました。いざと言うときの為の準備をもう少ししっかりしなければと思いました。避難訓練もあり良かったと思いますが、大人の役割のパネルに点呼係があると良かったかなと思います。

- 避難しながらの人数の確認(大人も子どもも)大切だと思います。

- もともと、防災防犯のためのこども食堂と思っていたので、方向が間違っていないとわかってよかった。子供たちとのつながりから親御さんとの繋がりに発展させること。利用者と提供者という関係をぼやかしていきたい。

- 力を合わせること役割を決めておく。

- 実際に避難した時の食事を作って食べてみる。

イベント概要

開催日時:2024年3月27日(水)13:30~ 15:00

開催場所:堺市総合福祉会館

講師:久保井 千勢(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)

森谷 哲(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)

内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり

~こども食堂防災研修 IN 堺市~」

主催:さかい子ども食堂ネットワーク事務局

協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

「こども食堂防災拠点化プロジェクト」とは?

そこに集う人々の安全確保はもちろん、通常時だけでなく、有事の際にも地域の安心、安全な場として存在できるように、こども食堂の防災力を高めることを目的としています。

また、こども食堂の主体的な防災活動につながるよう、それぞれのこども食堂に「私たちに出来る防災」「地域みんなの防災」について考え・備える機会として防災研修や、さまざまな防災活動の支援提供をしています。

この活動を通して、地域における交流拠点(こども食堂)の認知向上と、つながりを再確認する機会の創出にも寄与しています。

こども食堂での防災研修、訓練をお考えの際は、是非ご相談ください。

本件に関するお問合せは、下記メールアドレスまでお願いします。

bousai@musubie.org(担当:森谷、久保井、和泉)