認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

「もしも」が役立つ「いつも」のつながり

私たち「むすびえ」では、地域ネットワーク団体を通じたこども食堂への支援の一つとして、防災についての取組「こども食堂防災拠点化プロジェクト」を行っています。 この活動の一環として、こども食堂防災研修を開催しておりますが、今年度は全国各地のこども食堂関係者の方たちと「防災」を通じた学びと交流を企画しました。第18回目は和歌山県です。

こども食堂運営の学習会と交流の機会を目的として、和歌山こども食堂ネットワークと、和歌山市こども食堂連絡協議会が共催で開催し、総勢40名近くが参加されましたので、その様子をレポートいたします。

【主催団体の想い】

2021年、和歌山市の水道橋が崩落し、6万世帯が1週間にわたって断水生活になるという、被災と、支援の経験がありました。これは天災ではなく水道管というインフラ設備の老朽化によるものですが、このような事故は今後、全国どこでも起こり得ると言われています。

この時、困ったことで印象的だったのが、大量の水が必要な入浴・洗濯でした。銭湯は開放されても“芋の子を洗う状態”であり、コインランドリーも長蛇の列をなしていたので、市内のこども食堂が協力し合い、小さい子のいるひとり親家庭などを優先し、風呂・洗濯機を開放し、給水など支援活動をしました。この動きに続き、近所の方々も家のシャワー、洗濯機を開放するなど支援の輪が広がりました。こども食堂がすぐ支援活動ができたのは、日ごろのつながりがあったからだと思います。このような経験を踏まえ、日ごろのつながりが、災害時に活きるという防災意識の向上は必須だと思っていたので開催しました。

「知る」「備える」「行動する」

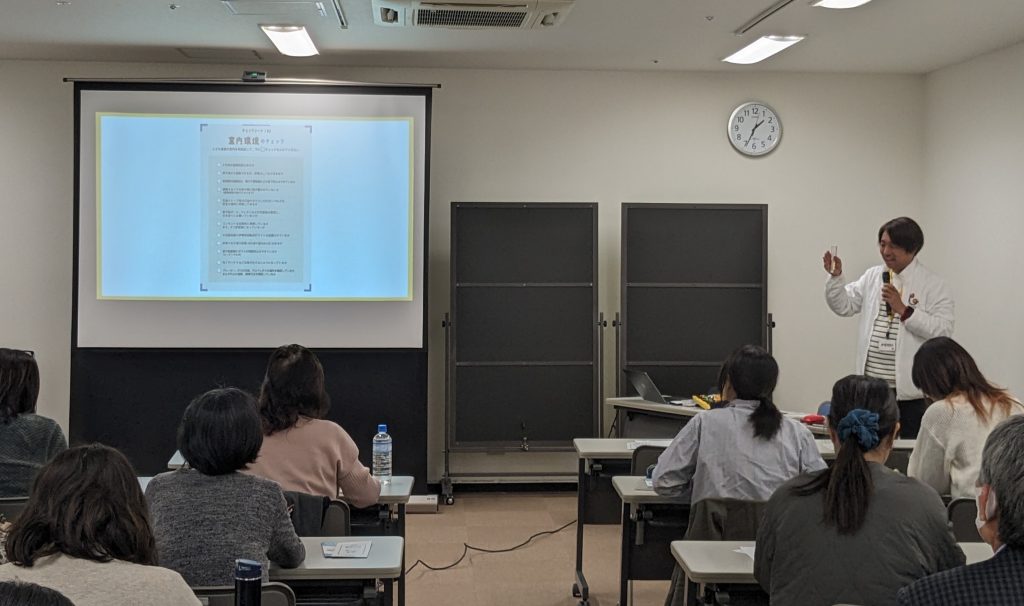

むすびえ発行の『こども食堂防災マニュアル』を使った座学の講師は、むすびえの森谷(防災士)です。

「和歌山は、地理的に台風など自然災害は多く、防災意識は高い方だが、2年前には水道橋崩落の際に給水活動をした経験もあり、「備え」や「災害時」への意識を身近に感じている方も多いとネットワークさんからお聞きしています。

そんな皆さんと、今日は、こども食堂で出来る防災と災害支援について、もう一度見直し、一緒に考える時間になればと思います。ポイントは、「もしも」をイメージして、仲間と相談するということだと思っています」

とテーマをお伝えしました。

言葉に囚われない ~日常で「防災」や「訓練」という言葉を使わないとしたら~

皆さんは防災と聞いて、何を思い浮かべますか?

「非常持ち出し袋」・「備蓄品」・「ヘルメットや救急セット」などでしょうか。まさに、大切で必ず用意したいものですね。しかし、これだけでは足りないと思いますが、個人個人で「あれも必要かな?」「これもあったほうが良いな」などと考えると、負担感や不安感が大きいと思いますし、「防災のことなんだけど…」と身近な人と気軽に話しにくくなりませんか?

では、仮に「防災」を「もしも」や「体験」と言い換えてみるとどうでしょうか。

「もしも宝くじ1等○○億円が当たったらどう使う?」と同じように、「もしも大きな揺れが来てこの棚が倒れたらどうなる?」と身近な人と気軽に話せると思いませんか?

むすびえが発行する『こども食堂防災マニュアル』は、このように「いつも」を「もしも」に置き換えて気軽に話せる仕様になっています。

「いつも」使う施設の〇〇はどこにある?

「いつも」利用している「あの子」は誰と仲がいい?

「いつも」の場所、近くにはどんな建物がある?

公衆電話ってそう言えば、子どもたちは使えるかな?近くだとどこにあるかな?

などなどです。

また、「環境のことも、みんなで体験してみると良いでしょう。明かりが全くない暗闇ってどうでしょうか。少しでも明かりがある事で不安や緊張を和らげることができるので、みなさんで工夫してみてください。」と講師の森谷は伝えます。

また、SNSグループを活用すると、身近な運営者だけではなく、離れた場所の仲間とも相談しやすい環境が作れ、気軽に話すことができます。全国の運営者200名以上が参加するSNSグループでは、今、能登地震の現地状況や、相談、支援の情報共有に活用されています。

和歌山市のこども食堂ネットワークさんでもSNSグループを既に活用されているとお聞きしましたので、ぜひこのSNSグループで相談や情報共有を気軽にしてください。

「訓練」から「もしもの練習」に変えてみる

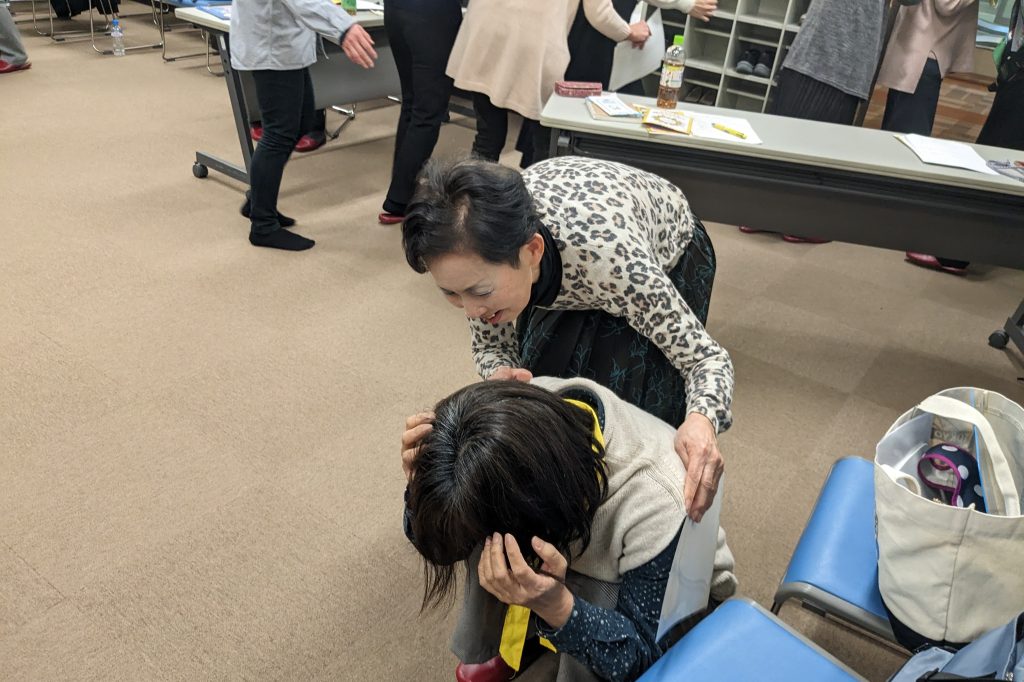

座学のあとは、実際に身体を動かす想定訓練です。こども食堂で調理中に火災発生!という、身近な場面を想定しました。

訓練のファシリテーター担当のむすびえの久保井(防災士)が呼びかけます。

消火器はどこですか?

避難経路は確保していますか?

誘導係、消火係、通報係など、慌てないための役割分担は出来ていますか?

火災報知器が鳴り響き、大人たちが慌てる中、子どもたちはどんな様子になるでしょうか?

「もしも」を想定して大事なことを一つずつ確認していきましょう。

訓練というと身構えてしまったり、難しく考えてしまいがちです。

「こういう研修があると訓練へ参加できるけど、自分たちのこども食堂で訓練をしようと思うとなかなか実行できない」というお悩みを聞きますが、「訓練」という言葉を「練習」と言い換えてみるとどうでしょうか。

「サッカー大会に向けて練習しよう」「手作りケーキでパーティーするから、練習で作ってみよう」という「練習」と同じではないでしょうか。

「練習で出来ないことは本番ではできない」と学生時代の部活顧問の言葉が思い出されます。

練習の回数が多いほど、本番で成功する確率が増しますね。

専門的な知識が無いと防災訓練はできないと思いがちですが、「もしも」を話すことも「練習」することも、「まず話してみること」「行動してみること」からスタートすると、必要なことが見えてくると思います。

自分たちの「もしも」を話して練習してみましょう。

訓練後の振り返りタイムでは、参加者の皆さんから大切な気づきがでました。

- 大人役だったが、自分の係にばかり気を取られてしまった。大人も含め何人いたのかわからなかったので名簿は大事だと実感した。

- 子ども役だったが、隠れてしまった子をなかなか大人が見つけてくれなかったので、心配になってしまった。

など、「あれ、こんなに心配なことがあったのだな」という感想を発表されていました。

交流タイムではそれぞれの近況や相談事を共有されていました

コロナ感染症の自粛期間を経て、再開した対面活動などの現状を共有するほか、コロナ前と現在での「違い」について相談が活発に行われました。

参加者からの声(アンケートより抜粋)

- まず知ること。日常で大人も子どももどれだけ意識する機会を持てるかが大切(自分の命を自分で守るために)

- 子どもの非常時の行動への気づかい。参加者リストの必要性を感じた。

- 実際に役割を分けてすることにより、見えない面がみえることもあることに気付きました。パニックになると思わぬ行動が出ることも分かりました。

主催団体の感想

こども食堂防災研修を受講して多くを学び、また、体験することができました。是非とも「受講すべき」研修会です。研修時間も1時間半程度とコンパクト、要点をわかりやすく「知る」「備える」「行動する」という順で具体例を示していただき、また、災害時には、こども食堂が防災拠点になりえる点にも理解を深めながら受講できました。特に、「こども食堂で火災発生」を想定したロールプレイは参加各団体から「大変良かった、見つめなおすきっかけとなった」との反響が寄せられています。研修参加者全員での子ども役、大人役、そして、防災時の役割分担、子どもたちの想定外の動き等、2回行うことでロールプレイ実施者としての体験と、ロールプレイを観察することもでき「その時に備える」ために多くの収穫があったと実感しました。

こども食堂が防災拠点となりうることについては、全国のこども食堂による能登大地震現場での支援状況や後方支援にも多くのこども食堂が関わっているとの報告を聴き、知見を深めることができました。和歌山市では以前、紀の川に架かる水道場崩落による大規模断水を経験し、その時各こども食堂が連携の上それぞれ活用できる資源を提供した経験を思い起こしながらの受講でしたので身近に感じ、より一層今回の講義で得たものを「今後のもしも・・」のために役立てることができると実感しています。

イベント概要

開催日時:2024年3月8日(金)13:15~ 15:00(~16:00 交流会)

開催場所:和歌山市フロンティアセンター会議室

座学講師:森谷 哲(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)

訓練ファシリテーター:久保井 千勢(防災士・むすびえこども食堂防災拠点化プロジェクト)

内容:「もしも」に役立つ「いつも」のつながり

~こども食堂防災研修 IN 和歌山県~」

共催:和歌山こども食堂ネットワーク / 和歌山市こども食堂連絡協議会

協力:認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

「こども食堂防災拠点化プロジェクト」とは?

そこに集う人々の安全確保はもちろん、通常時だけでなく、有事の際にも地域の安心、安全な場として存在できるように、こども食堂の防災力を高めることを目的としています。

また、こども食堂の主体的な防災活動につながるよう、それぞれのこども食堂に「私たちに出来る防災」「地域みんなの防災」について考え・備える機会として防災研修や、さまざまな防災活動の支援提供をしています。

この活動を通して、地域における交流拠点(こども食堂)の認知向上と、つながりを再確認する機会の創出にも寄与しています。 こども食堂での防災研修、訓練をお考えの際は、是非ご相談ください。

本件に関するお問合せは、下記メールアドレスまでお願いします。

bousai@musubie.org(担当:森谷、久保井、和泉 交流会:中谷、光田)