認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

むすびえは、令和6年度こども家庭庁「ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業」(以下「本事業」)を実施しました。

この事業は、物価高騰の影響を受けやすいひとり親家庭を始めとした要支援世帯のこども等に対して、食事や食材、生活必需品等を支援することを通じて、こどもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行うことを目的としています。

むすびえは、こども家庭庁の補助事業を受託し、選考を通じて採択した団体に助成金を交付しました。むすびえでの実施は令和4年度事業以降、3年度目となります。

- 助成対象期間:2024年7月1日~2025年1月31日の7か月

- 助成団体:総数160団体(Aコース29団体 Bコース131団体)

- 参考)募集要項 https://musubie.org/news/9645/

訪問レポート

事業事務局スタッフが、本助成を活用いただいた4団体を訪問し、支援活動について体験を交えてお話を伺いました。

──こどもにじいろ食堂 代表 中島芳枝さん(岐阜県多治見市)

こどもにじいろ食堂では、毎月第二・第四日曜日にひとり親世帯や多子世帯を中心とする要支援世帯へ食材を中心とした配付事業と、独居高齢者を含む地域のつながりを必要とする方へお弁当の提供を行っています。

その中で、本助成金は要支援世帯への配付事業にご活用いただきました。

7月~12月までの6か月で延べ支援数約240世帯へ実施された活動の一部を伺いました。

要支援家庭への配付活動について

「今年はとにかく物価高騰、お米不足で一般家庭も大打撃だったと思いますが、支援を必要とする家庭は、本当に苦しかった」と中島さんは振り返ります。

食材に絞って支援を計画し、保護者が仕事などで不在でも子どもだけで調理ができるものや、地元肉店ご協力での飛驒豚肉の提供など、栄養を偏らずに摂取できるように考慮されたそうです。

肉店のご協力に際してはひと工夫され、地元のお肉屋さんにお声がけし、「クーポン券を作成し、期間を決めて支援するご家族がお肉屋さんへ肉のパックを受け取りに行く」という方法をとられました。

「生鮮品を大量に保管できない私たちこども食堂にとってこの方法はありがたく、肉屋さんへ行ったことがない子どもたち 達には買い物という経験をプレゼントすることができました。

また、各家庭からお肉を受け取った子どもの笑顔の写真が寄せられ、確かに届いたという手ごたえも感じられました。」ということです。

ボランティアスタッフについて

ボランティア募集のチラシをきっかけに、現在5名のスタッフの方が参加されています。

食堂で活動する中でお付き合いがはじまり、活動日以外でも一緒にお出かけするような関係になっているそうです。そんな思いもよらないつながりが生まれたことを本当にうれしいとお話しされる中島さん。ボランティアスタッフの皆さんのお人柄もうかがえます。

お弁当配付活動について

1日に調理する数量は約100食。5~6品のおかずを朝からボランティアさんと協力して調理をされています。自分たちのこだわりや支援したい想いと、実現できるのか?という現実とのせめぎ合いで、毎度、選択と決断の連続だそうです。

お弁当のこだわりポイントは、毎食必ず入れる花形人参。「少しでもお弁当を開けてうれしい気持ち、楽しい気持ちになって欲しい」という想いからだそうです。

── 本助成を活用いただいた成果・今後の展望 ──

「今年は物価高騰に加え、夏に起きた米不足を乗り越えるために、この助成金を活用させてもらいました。今までと同じ金額だと支援できる品数がとても少なくなりました。この助成金がなければ乗り越えることは難しかったと思います。」と語られました。継続した支援をどうしていくか悩ましい状況ですが、今後は学習支援や子どもの居場所としての開放もしていきたいと考えられているようです。

── 地域食堂こだち 現場責任者 山田 美幸さん (労働協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 東京東部事業本部 / 東京都足立区)

地域には、共働きや外国籍、ひとり親家庭が多くいます。「夕飯を食べる時間が遅い」「満足に食事がとれない」「子どもを連れて食べる場所・機会が少ない」「そのような場所に行くことが難しい」など、孤立しがちな家庭の“孤食”が問題となっています。そのような問題を重く受け止めて、食を通じた人とのつながりを広げるために、2020年、地域食堂こだちは設立されました。

本助成が始まった9月より、毎週金曜日にこども食堂(助成期間中は毎週、期間外は第三のみ)、第三土曜日に多世代交流のお弁当を提供しています。イートインスペースもあります。

ひとり親家庭の把握について

最初の頃は、ひとり親家庭とそのニーズを把握することができませんでしたが、学校や民生員、UR(UR都市機構)からのサポートをもとに、少しずつ把握できるようになりました。ひとり親家庭向けのイベントを開催するときは、学校や児童館、URよりチラシの配布やお声掛けをしてもらっています。

主に学用品を提供しており、新一年生には絵具・書道セットを配っています。お子さんの中には、赤えんぴつやペンを持っていないことに親御さんが気づかず、ワーカーズのスタッフがそれに気づくこともあります。今後、親御さんが気づかないことに対して、スタッフがサポートできる体制をつくっていきたいです。

地域食堂こだちに参加されている、ひとり親家庭のお声

- 家では食べないのに、みんなと一緒だとおかわりする。

- ひとり親だとできることに限界があるので、地域のみんなで子育てしたい。

- ワーカーズ主催の「子どもだけが参加するイベント」があり、子どもを預けて、親は一人になれる時間がとれる。ゆっくり本を読んだり、ほっとする時間がとれて心が満たされる。

(写真:一番左上)

お話を伺った「地域食堂こだち」の山田美幸さん(現場責任者)と本橋章子さん。

この日、UR立花一丁目団地で『防災×ASOBI FES』が開催されました。本助成金を活用した、かまどベンチで作った豚汁・おにぎり120食、防災グッズが100世帯に配布されました。

イベントのチラシには、外国籍の方のために漢字にふりがなが振ってあります。

── 本助成を活用いただいた成果・今後の展望 ──

「これまでは、どのご家庭がひとり親か把握することが難しかったのですが、本助成をきっかけに『こども家庭庁の助成事業で、ひとり親家庭を対象にしたイベントを開催します。ひとり親家庭の方はご参加ください』と、堂々とお声掛けできるようになりました。」と本事業の手応えを語られた山田さん。

一方で、「今は本助成のおかげで月5回開催(金曜4回・土曜1回)できていますが、助成が終わった後はもとの月2回(金曜1回・土曜1回)に戻ってしまうので、子どもたちの居場所が減ってしまうことを心配しています。」と、今後について語られました。

──正和学園 田中雅子さん、中村涼子さん(東京都町田市)

正和学園は町田駅周辺に、4ヵ所の保育園と、郊外の認定こども園への送迎バスが発着する2ヵ所の「送迎ラウンジ」が開設されています。

本助成事業としては、食材配付を月に複数回、子育て家庭70世帯とひとり親家庭30世帯を対象に実施しているほか、食事提供も行っています。

今回は事業担当者の田中雅子さんと中村涼子さんにご案内いただき、食材配付のご様子を見学させていただきました。

食材配付について

食材配付は同じ開催日に2ヵ所で開催されています。

子育て家庭向けの食材配付は、町田駅近くの「つながりこども送迎ラウンジ」で10:00から在庫がなくなるまで、ひとり親家庭向けにはラウンジから徒歩5分ほどの「つながり保育園・まちだ」で開催しています。

ラウンジは大通り沿いのカフェのような場所で、奥にはお子さんが遊べるスペースも併設されています。

当初はラウンジ1ヵ所で実施していましたが、開始から短時間で配付してしまい、ひとり親家庭の方が受け取れないことがあったそうです。

そこでひとり親家庭の方は予約制、配付時間は19:00まで、場所も駅前から少し奥まった保育園でのお渡しにしたそうです。試行錯誤を重ねながら、シングルペアレントの方がお仕事帰りに落ち着いた場所で食材を受け取れる環境をつくられてきたそうです。

地元との連携

正和学園では、「つながり保育プロジェクト町田」という事業が展開され、日頃から保育園をまちに開き、地域の方たちと一緒にこどもたちを育てる取り組みが行われています。

食材配付でも、近隣の米店が米の小分けや配達を協力してくれたり、障害児施設や醤油店が食品を提供してくれているそうです。

── 本助成を活用いただいた成果・今後の展望 ──

中村さんから、

「本当に困っている人に届けたいですが、一方で窓口は広げていたいです。

今後も地域の人や商店とつながった支援活動を継続したいです」

とのコメントをいただきました。

田中さんは、ご自身が地域の人に助けられたご経験があるとのことで、「この事業を通じて、そのときの恩返しをしたい」と力強く語られました。

また、今回の事業の準備のためにご自宅近くのこども食堂へ見学へ行かれたそうです。

「食は、人をリラックスさせる効果があります。

今後はさらに地域のつながりをつくるとともに、ひとり親家庭がほっとできる場をつくりたいです」と、将来に向けての展望を伺いました。

これからも地域に根差した活動をされるとのこと、応援しています。

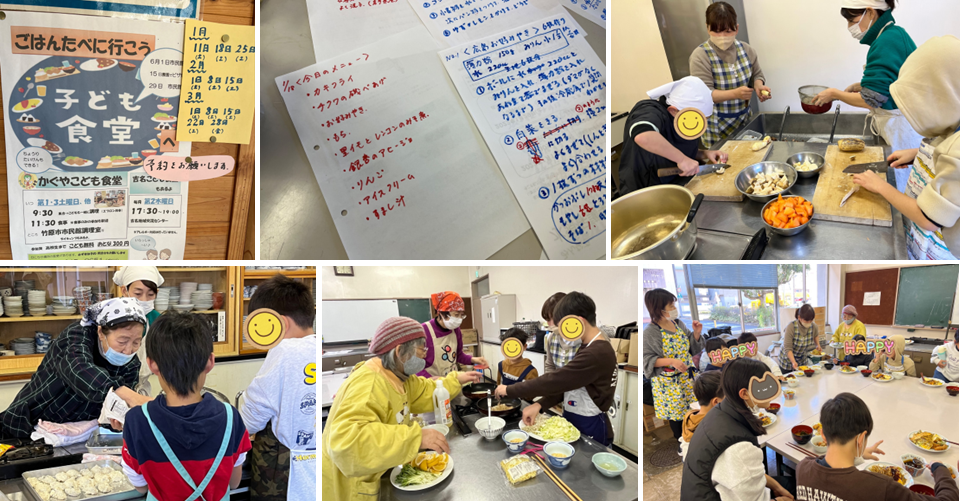

── かぐやこども食堂 代表 中川美鈴 さん(広島県竹原市)

中川さんは、自らシングルマザーとして二人のお子さんを育てた後、長年福祉関係の仕事に携わっていた経験も活かし、仲間に声をかけて2017年からこども食堂を始められました。

現在は2ヵ所で週末の昼と、月に1回夜に活動しています。自然に恵まれた土地なので、年に数回は大きなハンモックのある農園など山や海での屋外体験もされているそうです。

登録者数は80名、参加は毎回30人前後です。

「本助成金は行政の子ども支援担当者の協力も得て、自分たちだけでは情報が少なかったひとり親家庭への食材、日用品を多く配布することができました。

特に新学期に必要な学用品などは大変喜ばれ、その後、こども食堂に来てくれるようになったご家庭もあり、繋がりを深めることができました。」とのことです。

料理を作ることから

中川さんは出来上がった料理を提供するだけでなく、調理をすることからこどもたちと行っています。メニュー、レシピ(中川さんの手書き)から自分が作りたい料理を選んでもらい、やり方を教えたら大人は見守り役。

ここで調理することを覚え、自宅でもお手伝いをしてくれるようになったと、一緒に作りながら喜ぶお母さんは「仕事で遅くなった時など、よく手伝ってくれるようになり助かります」とおっしゃっていました。

食材へのこだわり

「海の幸や山の幸が豊富な地元の食材をこどもたちに知って欲しい、地産地消を心がけています」と語る中川さん。

この日は地元の名産、旬の牡蠣フライ作りに、男の子が初めて挑戦していました。

地元の商店や生産者の皆さんとのお付き合いが、こども食堂や、ひとり親家庭のことを知ってもらうきっかけとなり、寄付やポスターの掲示などで応援いただくことで地域の繋がりが広がっています。

こどもたちも調理前の食材を知り、自分たちで調理して、皆で楽しく美味しく食べる。

そんな体験がこどもの成長と自信にもなる。中川さんの想いを感じました。

── 本助成を活用いただいた成果・今後の展望 ──

中川さんは、「この助成のように使い道が『ひとり親家庭等』とはっきりとした支援は使いやすいです。」と語られます。

「こうした支援はいくらでも使い道や需要があり、行政との連携もしやすく有意義に活用できたので、とてもありがたかったです。ぜひ継続していただければと思います。」とのことでした。

── 事務局より ──

コロナ禍は一段落したといえ、引き続き物価高騰の影響は家庭を直撃しています。

今回見学させていただいた各食堂運営者の皆さまからも、ひとり親家庭などの厳しい状況や、支援を求める家庭が増加している様子を伺いました。

本助成事業で実施したこども食堂や食材支援の活動が、食堂と各ご家庭がつながるきっかけになればうれしいです。

事業を実施いただいた団体の皆さんには、多大なるご理解をいただき、今年度も事業を終えることが出来ましたことを、改めて感謝申し上げます。

事業中にいただいた様々なご意見ご要望は、今後に活かせるように努めてまいります。

末筆になりましたが、見学訪問にご協力いただきましたこども食堂運営者の皆さま、誠にありがとうございました。

【問い合わせ先】

むすびえ・令和6年度ひとり親家庭等のこどもの食事等支援事業 事務局

2024hitorioya@musubie.org