認定NPO法人

全国こども食堂支援センター・むすびえ

| Projects |

ー社会福祉施設でのこども食堂ー連携が生み出す可能性 ~地域でつながり、未来を育む~

地域社会における子どもの孤立や格差の拡大が懸念される中、子どもたちに温かい食事と安心できる居場所を提供する「こども食堂」の役割はますます重要になっています。こども食堂の運営主体は様々ですが、むすびえで実施した調査*1では、任意団体(市民活動・ボランティア:51.1%)やNPO法人(16.6%)などが多くを占める中、社会福祉法人によって運営されているこども食堂も全国で確認されており、その割合は4.0%(約435箇所)となっています。社会福祉法人が運営する社会福祉施設は、地域福祉を推進する拠点として、福祉に関する専門的な知識や経験、そして拠点としての設備といった貴重な資源を有しています。

私たちは、社会福祉法人が持つこうしたポテンシャルは、こども食堂の運営に適していると考え、その可能性を探るために、まず実態調査から取り組みました。

社会福祉施設におけるこども食堂・多世代交流の取り組み実態調査 ~8割以上が施設関係者にプラスの効果、見えてきた現状と可能性~

私たちは全国社会福祉法人経営者協議会(以下、経営協)の協力を得て、2024年8月から12月にかけて、経営協加盟の約8,000法人を対象に、こども食堂・多世代交流の取り組みについてのアンケート調査を実施。さらにこども食堂を実施していると回答した法人の一部にインタビュー調査を行いました。

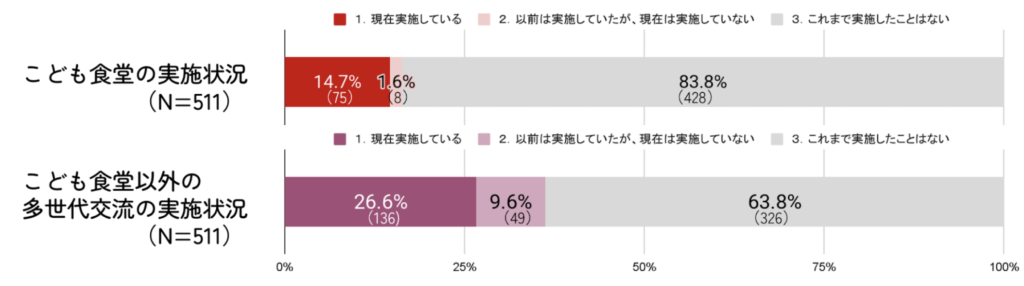

アンケート調査では、回答いただいた511施設のうち、75箇所(14.7%)*2で、「こども食堂」を実施していました。

実施施設での開催形式は、月1回、施設関係者とボランティアが協力して開催している例が多い傾向でした。実施目的は、主に

- 居場所・食事の提供で地域と施設とのつながりをつくり、多世代交流を進める

- 地域のひとり親・困窮家庭・子育てへの支援

- 施設関係者への好影響(モチベーション、コミュニケーションの拡大、福祉職の資質・魅力向上等)

- 施設利用者への好影響(地域住民とのつながり、生きがいづくり等)

で、実際に期待する成果が得られていました。特に施設関係者については、8割以上の施設で、地域連携の意識が向上したり、業務に誇りが持てるようになるなどのプラスの変化が捉えられていました。

さらに、実施施設8箇所へのインタビュー調査では、「こども食堂」を実施する意義に対する強い思いや、採用等にもつながる大きな効果について聞くことができた一方で、運営体制や制度面などいくつかの課題も見出されました。ある施設からは「場所も人も整っていてやりやすい。やらない理由はない。こども食堂は身近な社会貢献。施設の隣に困りごとがあるならそこに取り組むことが大切」という声や、「社会福祉法人は、公益的な取り組みを行うための予算もあり、厨房や広いスペース、人材もいるので始めやすい」といった意見が聞かれました。また、「子どもたちにも来てもらえる施設・地域の居場所になる施設を目指している」という思いも語られました。

詳細は下記調査レポートをご参考ください。

<アンケート調査報告書 PDF>

https://musubie.org/wp/wp-content/uploads/2025/02/Enquete_Fukushi_Shisetsu.pdf

<インタビュー調査 レポート PDF>

https://musubie.org/wp/wp-content/uploads/2025/02/Interview_Fukushi_Shisetsu.pdf

<新着記事>

https://musubie.org/news/uncategorized/11253

*1むすびえ第9回困りごとアンケートの結果より。本調査は、2024年7月27日(土)〜2024年8月19日(月)にかけて、むすびえの地域ネットワーク団体等を通じて把握している各地の「こども食堂の地域ネットワーク」および「こども食堂ネットワーク」とつながるこども食堂対象に実施。有効回答数1307件。

*2本アンケート調査は、「福祉施設でのこども食堂・多世代交流の取り組み」についての調査協力依頼として、経営協が発行しているメールニュースよりお知らせして実施しました。そのため、回答施設には、取り組みに関心の高い施設が一般より高い比率で含まれていると推定され、実施率が、全国の実態より高くなっている可能性があります。

思いをカタチに 紹介動画「こども食堂 多様なカタチ」~社会福祉施設とこども食堂~

実態調査で明らかになった社会福祉施設におけるこども食堂の具体的な取り組みや、そこで働く方々の熱い思いをより多くの方々に伝えるため、私たちは紹介動画「こども食堂 多様なカタチ」~社会福祉施設とこども食堂~を制作しました。

この動画では、インタビュー調査にご協力いただいた施設の中から、埼玉県でグループホームを運営する社会福祉法人美咲会 関沢みずほ苑の「あにマート」と、栃木県で障がい者支援施設を運営する社会福祉法人同愛会の「若草ひかり食堂」の2つの実践事例を紹介しています。

動画を通じて、社会福祉施設で働く方々の地域への思いや仕事へのやりがい、そしてこれからこども食堂の実施を検討している社会福祉施設の方々へのメッセージをお届けします。この動画が、こども食堂の多様なあり方を知っていただき、運営に関心を持つきっかけとなることを願っています。

「こども食堂 多様なカタチ」~社会福祉施設とこども食堂~<Short Ver.>

知見を共有し、次の一歩へ ~オンラインセミナーの開催~

実態調査や動画制作を通じて得られた知見や好事例を共有し、社会福祉施設におけるこども食堂のさらなる普及を目指すため、むすびえと経営協は「社会福祉施設におけるこども食堂実施事例紹介オンラインセミナー」を実施しました。

社会福祉施設におけるこども食堂実施事例紹介オンラインセミナー

2025年6月2日(月)15:00-16:00

<アーカイブ動画> https://www.youtube.com/watch?v=NOgKRXoI4UY

本セミナーは、これからこども食堂を始めたいと考えている施設や、すでに運営しているものの他の事例を参考にしたいと考えている施設、そこに係る社会福祉協議会や自治体関係者、地域のこども食堂運営者や中間支援団体関係者などを対象に実施。当日は125名の方にご参加いただきました。

<開会挨拶および調査結果報告>

セミナーは、経営協の社会福祉法人連携推進委員会副委員長である堤洋三さまからのご挨拶で始まりました。堤さまからは、社会福祉施設において専門職が活躍する一方で、人手不足や物価高騰といった厳しい経営環境があるものの、こども食堂のような多世代交流の場が地域社会から求められているとの現状が共有されました。 その上で、「本日のセミナーのように、私たち関係者がしっかりとつながって協力して地域の中にしっかりと根付いていくことが重要」と、連携の意義が強調されました。

続いて、むすびえより、先述したアンケートとインタビュー調査の報告を行いました。(詳細は上記「1. 社会福祉施設におけるこども食堂・多世代交流の取り組み実態調査」をご覧ください)

<事例紹介>

続いて、実際にこども食堂を運営する2つの施設から、具体的な取り組みや試行錯誤の様子が共有されました。

1. 社会福祉法人 亀鶴会 特別養護老人ホーム 神明園(東京都羽村市)

園長の中村さまと、担当者の岩淵さまから、「かふぇてりあ はろ」 の活動が紹介されました。当初は自由参加制で始めたものの、トラブル対応の難しさから予約制に変更したところ、参加者が減り、困難を抱える子が中心となるなど、メンバーの固定化が進んだ経緯が語られました。 「ハロは難しい子が行く場所」というイメージの払拭に苦労する中、助成金を活用して駄菓子屋を始めたことをきっかけに、再び多くの子どもたちが訪れるようになったそうです。

週2回という頻度での開催は、イベント的な関わりではなく、より深いニーズの把握につながる一方、専任職員の配置が不可欠であること、そしてボランティアの確保と、活動の現実を理解してもらうことの難しさなど、継続のための課題も率直に共有されました。

2. 社会福祉法人 ウエルプラザ 特別養護老人ホーム ウエルプラザ高知(高知県高知市)

副施設長の藤山さまより、こども食堂「なごみカフェしなね」の取り組みが紹介されました。 地域の社会福祉協議会から、施設のある地区にこども食堂がないという話を聞いたことをきっかけに開設。 立ち上げ準備から運営に至るまで、地域のボランティア団体「土佐いっく成年団」や社会福祉協議会と緊密に連携している点が特徴です。

活動は食事提供だけでなく、元塾講師の職員による学習支援や、福祉用具に触れる体験会などを通じて、未来の福祉人材育成という視点も持っています。 職員にとっても、こども食堂への参加が「福祉専門職としての視野を広げ、知識や実践力の向上につながる」という意識変革の効果を生んでおり 、地域共生社会の実現に向けた重要なステップと位置づけられていました。

<質疑応答とビデオ紹介>

セミナーの後半では、参加者から寄せられた質問をもとに質疑応答が行われました。

最初の質問は、「こども食堂の場でどのような学びの機会を提供するか、そのための企画やニーズ把握はどのように行っていますか?(たとえば行政や生活支援コーディネーター等まちづくりに係る人たちと情報交換を密にするなど。)」というものでした。

これに対し、神明園の中村さまと岩淵さまからは、週2回という開催頻度の高さから、日々訪れる子どもたちの様子を直接見て関わる中でニーズを把握していると回答しました 。特に、開催回数が多いほど、より個別性の高い家庭の事情などが見えやすくなると説明されました。また、地域の社会福祉協議会との連携は現状あまりなく、長年関係を築いてきた学校と情報共有しながら、半ば「孤軍奮闘のような状況でやっている」と、地域ごとの実情の違いも語られました。

一方、月1回開催のウエルプラザ高知の藤山さまは、社会福祉協議会との定期的な情報交換の場がニーズ把握につながっていると回答。福祉学習などの企画については、施設側から各団体へ能動的に働きかけて実現しているとのことでした。

続いて、「地域のボランティアとつながる最初のきっかけと、活動を継続していくための工夫について教えてください」という質問が寄せられました。

神明園の中村さまは、きっかけについて「20年以上にわたる近隣の小中学校との付き合いがあった」ということで、既存の地域との関係性を発展させたと説明しました。継続の工夫については、専任職員を配置するための費用確保という「お金の問題は非常にシビア」であると率直に述べられました。また、ボランティアが抱くこども食堂のイメージと、時に困難な状況も起こる現場の現実との間にギャップが生まれることがあるため、ミスマッチが起きないよう丁寧にコーディネートすることの重要性を強調しました。

ウエルプラザ高知の藤山さまは、きっかけとして「社協さんからお話をいただいた」ことが大きく、そこから小学校などへのつながりが生まれたと回答しました。継続の秘訣としては、参加した子どもたちから直接もらう「楽しかった」「ご飯美味しかった」といった言葉が大きな原動力になっていること、そして多くの協力者に支えられていることが大事だと語られました 。

セミナーの最後には、本プロジェクトで制作した動画が紹介されました。動画では、埼玉県富士見市の関沢みずほ苑と、栃木県宇都宮市の同愛会ひかりの事例が取材されており、福祉施設が持つ厨房や専門職といった資源を活かせば、こども食堂はすぐにでも始められること、そしてその活動が地域・利用者・職員のすべてに良い影響をもたらすことが伝えられました。

本セミナーを通じて、社会福祉施設によるこども食堂の実践が、単なる食事提供の場に留まらず、地域との関係構築、人材育成、そして職員のやりがい向上など、多岐にわたる価値を生み出していることが改めて浮き彫りになりました。ご登壇いただいた皆さま、ご参加いただいた皆さま、誠にありがとうございました。

オンラインセミナー実施レポート

詳細はこちらの「オンラインセミナー実施レポート(完全版)」をご覧ください

1.参加者人数

事前申込人数:125名

当日参加人数:125名 ※Zoom参加者数(最大)うち登壇者、運営関係者10名

2.事後アンケート結果(N=48)

社会福祉施設でこども食堂をやってみたい、(実施されている方は)継続したい、(社会福祉施設以外の方は)社会福祉施設でのこども食堂を支援したいと思いますか?

3.事後アンケート結果(満足度の理由※自由回答)

- 社会福祉法人が運営するこども食堂が周りになかったので、大変参考になりました。

- 実際に食堂を実施されている方の声を聞くことができ、良いことだけでなく、課題や意義を話していただき、参考になりました。

- 前向きに活動している姿勢(試行錯誤もありながら)の参考になることが多く、励まされました。盛り沢山の内容を無駄なく、コンパクトにまとめておられたので参加しやすいし助かります。

- こども食堂や多世代交流等の地域福祉活動を社会福祉施設が担っている実際を知ることができ、今後、管内の社会福祉施設が地域公益事業の一つとして取り組む意向があれば紹介していきたいと思った。

以上

まとめ

社会福祉施設とこども食堂の連携は、子どもたちへの支援はもちろんのこと、地域社会の活性化、そして福祉の専門職にとっても大きな可能性を秘めています。むすびえは、これからも調査研究や情報発信、ネットワークづくりを通じて、この連携を一層推進し、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に貢献してまいります。

〈協力いただいた皆さま〉

全国社会福祉法人経営者協議会

社会福祉法人美咲会 関沢みずほ苑「あにマート」

社会福祉法人同愛会「若草ひかり食堂」

社会福祉法人 ウエルプラザ 特別養護老人ホーム ウエルプラザ高知 こども食堂「なごみカフェしなね」

社会福祉法人 亀鶴会 特別養護老人ホーム 神明園「かふぇてりあ はろ」

その他 アンケート調査、インタビュー調査にご協力いただいた皆さま

(順不同・敬称略)

【本件に関するお問い合わせ先】

認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ

fukushishisetsu@musubie.org